寧化手工修譜師的堅守 期待木活字“活”起來

| 2016-06-29 10:13:52劉才恒?來源:三明日報 責任編輯:王嬌榕 我來說兩句 |

分享到:

|

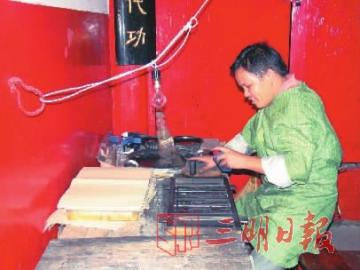

在鄉間祠堂修譜

整理校對譜稿 ?在寧化縣世界客屬文化交流中心的非遺展示工作室內,一股淡淡的墨香飄散在空氣中。 ?靜悄悄的房間里,一排排裝滿木活字的櫥柜整齊排列。譜師邱志強和巫松根專心致志地為家譜排版、印刷…… ?“這是廣東珠海的韋氏族譜,明年清明前要完成。”邱志強說,這本家譜總共要印10部,這些天,他們都在趕工。 ?這里沒有現代印刷機,印刷設備是傳統的木活字印刷工具。在印刷術發達的今天,他們是手工修譜這門老手藝的堅守者,仍然堅守傳統的木活字印刷技藝。 ?用紙墨留住家族歷史 ?邱志強今年38歲,可修家譜的部數比自己年齡還多。 ?“二十多年共為五六十個姓氏修過譜。”他說。14歲時,他就跟著父親打下手,受父親的言傳身教,逐漸掌握了工藝的全流程。家中世代修譜為生,到他這一代,家中還存有木活字3套,共計11萬字左右。 ?邱志強介紹,家譜內容豐富,有風水圖、家規族訓、世系表等。每一本家譜就是一個家族的歷史。修譜就是為家族延續歷史。從1985年開始,父親就帶著他前往鄉村修譜。 ?除了本縣,寧化周邊的清流、明溪、長汀等地也經常請他家修族譜。修譜時間因部數而定。有的姓氏只需要印刷兩三部,一個月時間就能修完。有的家族人丁多,修譜時間就長達一年多。 ?修譜采用的是木活字印刷。木活字多用梨木等雕刻而成,刻的是老宋體、繁體字。紙張是寧化特有的玉扣紙。這是寧化傳統手工造紙,用純天然嫩竹為原料,柔韌、吸水性強、印寫易干,能保有數百年。 ?修譜一般在鄉間的祠堂里進行。邱志強介紹,過去,譜師住在祠堂偏房,吃飯則主要以輪飯為主。每戶吃一天。條件好的地方,可以按人丁收大米,自己開伙。 ?譜師在鄉間備受村民尊重。“輪到派飯,家里的好東西都端上來。”邱志強說,修譜師傅民間稱呼為“修譜先生”,在鄉間,與做風水先生、私塾先生一同定位為“中九流”。 ?家譜三十年一修。上世紀九十年代是一個修家譜的高峰。上世紀八十年代至九十年代,邱志強一家整年無休。手工制譜工藝繁瑣 ?去年,接到修編廣東珠海的韋氏族譜的任務,邱志強第一句話就是問對方修譜給的時間是多長。 ?邱志強對自己手藝有信心,主要是擔心對方沒耐心。畢竟,修一部家譜,質量第一,時間才是第二。 ?手工修訂家譜工藝的確繁瑣。 ?首先是整理稿件。按照對方提供的稿件,譜師需要逐一整理,編成家譜的版式。這期間,往往需要花上幾個月時間。有時,如果對方族人有意見,還需要根據各方意見進行修改。 ?排版是最耗費時間的一個過程,不過,他們自有訣竅。 ?排版的過程就是按照譜稿把字模一只一只排到木盤里去,每行用竹片隔開。如何提高速度?邱志強說,字模都是以偏旁部首為依據,放在一起,同時以筆畫多少排列。所以,剛入行的學徒基本功就是認反字和繁體字。 ?排好版后進行校對,確定沒有錯誤后才能開始印刷。印刷第一張后,還要再進行校對。無誤后,才可以批量印刷。 ?“印刷時,打墨要均勻,多則糊,少則不清晰。力度很重要,還要注意速度。”邱志強說。 ?有時,字庫的字不夠,就需要臨時刻字。在字模上反寫老宋字,再用刀刻。一套木刻活字印,要準備1萬多只字模。 ?印刷完后,最后一道工序就是用專制工具進行裝訂。 ?期待木活字“活”起來 ?2011年,寧化縣木活字被列入福建省第四批非遺保護名錄。作為傳承人之一,邱志強感到肩上多了一份沉甸甸的責任。 ?修家譜也會遇上旺季和淡季。按理現在是修譜的旺季,但是他們接到的單卻很少。邱志強問了問周邊的鄉親。鄉親們說,現在都用電腦打印,方便、快捷、費用少。 ?對此,邱志強有些無奈。機器印刷有它的好處,可是,自己手工印刷也有優勢。“修訂家譜用的是宣紙,墨水能滲透到紙張里,保存一兩百年沒問題。宣紙無法用機械印刷。機械印刷,少了那種文化味道。”他說。 ?手工制譜時間長,愿意手工制譜的人很少,大多數人不愿花這錢。邱志強卻不甘心:“祖祖輩輩都在做,丟掉好不忍心!” ?修譜的生意少了,為了生存,譜師們紛紛改行。父親曾帶過20多個徒弟,他帶過5個徒弟,絕大多數沒能堅持下來。邱志強也曾迷茫,開過店,擺過攤,可最終,他才發現自己就是修譜的命,選擇了堅守。 ?“自力更生加上政府扶持,總有一天,木活字肯定能‘活’起來。”邱志強說。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

dff213bd-04d2-4954-91b2-03c20a7200ae.jpg)

d509c753-afb5-4bb3-aa3c-f2a589694050.jpg)

e7c7d8ed-5922-414d-b57c-a575b61cbb55.jpg)

abb93770-51e6-442c-9fd3-0b20fa097983.jpg)

d2c3b9fb-6f67-4aa8-a7e4-beb850dcc6a6.jpg)