將樂良地“怡茶”:千年古村獨門良藥

| 2016-08-22 10:57:26沙觀球?來源:三明日報 責任編輯:肖曉敏 我來說兩句 |

分享到:

|

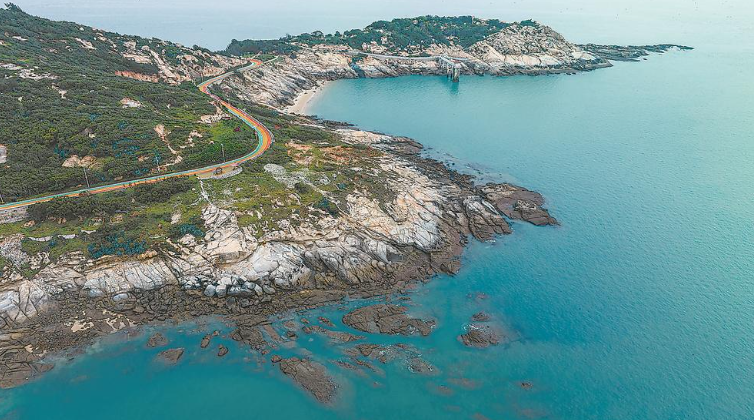

良地村民梁后恢家熬制的剛出鍋的“怡茶”。 將樂縣萬全鄉良地村,自梁姓始祖于北宋年間開基至今,已有近千年的歷史。古村地處將樂、泰寧兩縣交界處,四面群山環抱,風景優美。這里大山莽莽,資源豐富,生長著種類繁多的野生藥材。當地人用120多種中草藥熬制“怡茶”,代代相傳至今。 “怡茶”,民間又稱百草茶。清代著名理學家梁月山編寫的《七言雜字捷徑》中提到“怡茶”具有清熱解毒、止頭痛、肚痛、止瀉、腹脹等藥效。 到底什么是“怡茶”?8月16日,記者到良地村一探究竟。 在村民江伍鳳家,她的婆婆、今年78歲的伍鳳蘭老人正在把熬制好的黑黑的“怡茶”餅拿到屋前曬。一談到“怡茶”,她便打開話匣,滔滔不絕。

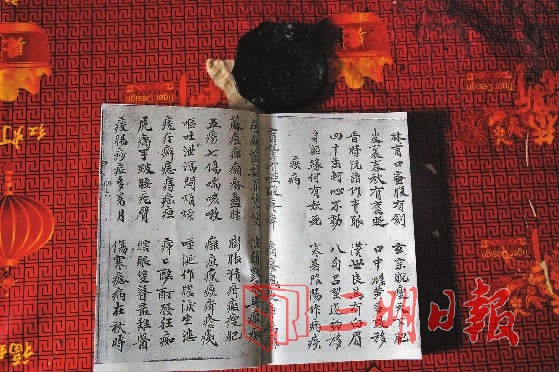

清代理學家梁月山編寫的《七言雜字捷徑》介紹“怡茶”。 采 藥 在良地村一帶,每年端午節后,藤茶等野生草藥開始長勢旺盛,6月,金銀花開得正艷,層層疊疊的花朵甚至把綠葉都全部蓋住了。一大早,天剛蒙蒙亮,村民就挑著竹筐,或帶著編織袋和鐮刀等工具上山采藥。村里男女老少自幼在父母長輩的指教和辨認下,都能識別草藥。采好的草藥,不易儲存的就曬成干,到七八月,就可采草藥并湊齊至少90多種以上。熬 制 前些天,兒媳江伍鳳在山里采了3天草藥,加上以前采的草藥,湊齊100多種,把這些草藥洗干凈,不能有一點泥土,在屋里地上鋪塊干凈的薄膜,用菜刀把干的或新鮮的草藥像切豬菜一樣,把它們切得粉碎,放到大鍋里,加上50多公斤的水,待水燒開后,用文火慢煮,從凌晨3點開始煮,直到當天晚上8點,煮得黑黑的,稠稠的,像煮蔗糖一樣,把草藥渣過濾掉,鍋里的水分蒸發掉,成膏狀,再把它摟捏成大小均勻的塊狀,暴曬4至5天,就可收藏使用。這就是“怡茶”。 今年江伍鳳共熬制了2鍋,做了140多塊“怡茶”。

78歲的伍鳳蘭在曬“怡茶”餅。 藥 效 談起“怡茶”的藥效,今年80歲的梁啟瑭說,良地村地處偏遠,北宋年間,梁姓始祖住在村里,當時,缺醫少藥,稍有個頭疼腦熱、身體不舒服,找個醫生看,很麻煩,碰到疾病,就靠村里郎中,村里郎中熱心為村民治病,都是用山里采的草藥,并且還教大家識別,上山采藥。為了便于儲存,隨時可用,就把草藥煮、熬制成餅狀,曬干,這就成了良地村特有的“怡茶”。據梁啟瑭老人回憶,熬制“怡茶”的草藥有蒲公英、藤茶、艾葉、雞爪草、毛刺藤、馬齒莧、車前草、大薊、小薊、益母草、砂仁、蔥白、辛夷、合歡、薄荷、桑葉、魚腥草、苦膽菜等120多種,但這120種中草藥在量上要合理搭配,所以又叫“百草茶”。 中藥的副作用小,而且治病能治根。“怡茶”可以清熱解毒、止頭痛、肚痛、止瀉、腹脹等常見病,不會過期,哪怕有點發霉,再曬干就可。“怡茶”在午飯后喝,效果會更好。有小毛病,可以根據病情,用干凈的剪刀或菜刀,把塊狀的“怡茶”剪或切成適量的小塊,碗中用開水沖泡就可喝,喝時微苦帶甜。肚子痛、拉肚子等,喝下去,見效更快。 梁啟瑭老人告訴我們,由于上山采藥辛苦,熬制費工,現在村里只有3到4家的人還在年年熬制“怡茶”,熬制好的“怡茶”餅,大多親戚、鄰居、朋友分一些,很少拿到鄉墟天去賣。所以,除了萬全鄉本地人知道有這種草藥茶外,其他地方的人并不知道。 采訪中,隨行的業內人士認為,野生中草藥不宜過度采摘,“怡茶”可以注冊商標進行保護,良地自然條件優越,可以發展中草藥種植。只有成規模種植,中藥銷售渠道才能暢通,人工成本才能降下來,才能保護發展規模生產“怡茶”,增加村民收入。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

1ad7b80e-06dc-448a-9866-63a8b39c6595.jpg)

0d153859-bf45-4859-a6f4-9d7580f9af53.jpg)