三明醫生援助博茨瓦納紀實

| 2017-06-30 10:35:11鄭繼濤 羅小琴?來源:三明日報 責任編輯:肖曉敏 我來說兩句 |

分享到:

|

|

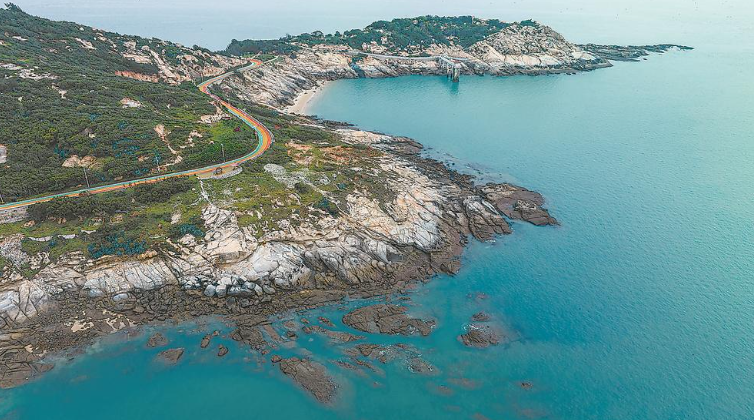

6月21日下午,遠赴非洲援助的永安市立醫院五官科主任、耳鼻咽喉—頭頸外科副主任醫師何利勇醫生從博茨瓦納回到永安市。 2015年6月,中國第14批45人的醫療隊抵達博茨瓦納,開展為期兩年的國際醫療援助工作。市第一醫院辜建明,市第二醫院陳明升、范婷婷夫婦,永安市立醫院何利勇、寧化縣醫院葉振華、大田縣中醫院黃克淪等六位醫務人員接受了這次光榮的援非使命。 “我們代表的是中國” 醫療隊分別在博茨瓦納兩家國家級轉診醫院就職,其中20人在博茨瓦納第二大城市弗朗西斯敦的仰加圭醫院就職,包括何利勇在內的25名醫生就職于博茨瓦納首都哈博羅內的公主瑪麗娜醫院,他就職于耳鼻咽喉—頭頸外科。“在國外的醫院上班,我們代表的不僅僅是個人,而是中國,我們的一言一行都備受博國各界的關注,包括外語及業務水平。”何利勇說。 去非洲之前,何利勇在省衛生培訓基地福州援外中心參加了為期一年的集中培訓——英語和臨床技能提高班,這讓他在博茨瓦納采用英語給病人看病時能夠做到得心應手。 在完成了一周的熟悉程序后,何利勇便直接投入工作。 公主瑪麗娜醫院是博茨瓦納最大的公立醫院,但規模與水平僅相當于國內一般縣級醫院,院內經常缺醫少藥,器械匱乏,本地醫生也不停更換。何利勇所在的耳鼻喉科,僅2至3名醫生,但門診量卻不少,且病情復雜,部分病例國內未曾見過。根據安排,何利勇每周要看1或2天門診,每次約45到50個患者,每周2天的手術日,每天連續做5臺手術,工作強度大,常常超負荷地運轉,但他兢兢業業,以高超的醫術和高尚的醫德贏得患者的尊重和當地醫療同仁們的高度贊譽。 “面對風險,全身心救死扶傷” 何利勇介紹,在博茨瓦納,最讓家人擔心的是援博醫生的人身和醫療安全問題。夜間是搶劫的高發期,除非是醫院急診,平時是不敢單獨外出。兩年來,何利勇基本上過的是宿舍——醫院——隊部“三點一線”的生活。 當地患者患有艾滋病、結核病的比例很高,門診艾滋病患者發病率約占40%,入院患者高達60%。手術及一些醫療操作,不可避免要接觸患者的血液、體液,何利勇與隊友們小心謹慎,避免了意外。 兩年間,何利勇開展硬性耳內鏡下耳科微創手術治療、鼻內鏡下復雜性、難治性鼻衄等內鏡手術、耳石癥手法復位術及硅膠導管法食道異物取術,填補了受援國醫院空白,簡化了手術流程,極大地降低了患者的創傷,減少了患者的住院率,節省了轉診所需的高昂醫療費用;針對晚期鼻咽癌、喉癌、下咽癌等惡性腫瘤患者采取有效的多學科治療,延長了患者的生存期;成功實施急診頸部微創手術,搶救危急氣道梗阻、食道異物貫通傷,避免了開胸所致的二次創傷,挽救了患者的生命。 2016年11月9日,他救治過一名5個月大的患兒,患兒誤吞金屬異物卡在食道內超過1個月,異物生銹,十幾次探取無果,手術4次被迫暫停操作。慶幸的是,經過1個多小時攻關,異物最終被取出,患兒最終痊愈,家屬深為感激。此事被非洲《華僑周報》、CCTV4《華人世界》、《中國僑報》、中國醫療隊刊等國內外媒體報道。 “生活缺水少電,思鄉病最難煎熬” 博茨瓦納風光優美,藍天、白云美不勝收,但氣候干燥干旱,讓援非隊員吃了不少苦頭。初到博茨瓦納時,大部分隊員出現了鼻出血、口唇破裂、咽喉腫痛、刺激性咳嗽、皮膚瘙癢等癥狀。 當地的食物以面包、面條、面餅等面食為主,肉類以牛肉、羊肉、雞肉為主,蔬菜稀缺,米飯太硬,也不怎么合大家的胃口。每周醫療隊會安排大家到超市買菜及購物1次,周一到周五的午飯,醫療隊有專職廚師為隊員們做中國特色的飯菜,由專職司機送飯至醫院給大家,傍晚下班則回隊部就餐。周末用餐則由隊員們自行解決,但常常是“巧婦難為無米之炊”。除了飲食外,住宿條件也很一般,水源寶貴,缺水限電是常態,曾經有過連續6周的停水記錄,現在漸漸有所改善。 援非醫生的業余生活非常簡單,下班后會打打乒乓球、籃球、桌球,唱唱卡拉OK等,但晚上不敢獨自出門。2016年國慶節期間,何利勇作為醫療隊一員參加了2016年博茨瓦納華人華僑乒乓球公開賽,最終個人賽中總隊長陳烈平獲男單冠軍,團體賽中醫療隊獲團體及混雙冠軍、男雙亞軍的好成績。 比起生活中的困難,更大的挑戰是“思鄉病”。雖然社交工具微信或QQ聊天很方便、快捷,但是博茨瓦納的信號時強時弱、網速超慢,經常中斷,加上與國內時差6小時,所以平時工作沒法與家人隨時聯系,通常要等到休息日或周末才有合適的時間與家人視頻聊天。 援助博茨瓦納兩年里,何利勇的母親做手術,他無法陪伴左右;妻子則一個人挑起照顧女兒的重擔。何利勇非常感恩家人對他的支持。 (本文圖片由何利勇提供) ? |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

1ad7b80e-06dc-448a-9866-63a8b39c6595.jpg)

0d153859-bf45-4859-a6f4-9d7580f9af53.jpg)