林年華近照

三明日報記者 王長達

人物名片:

林年華攝影工作照(1983年7月在東山)

林年華�,1927年出生于尤溪縣�,1950年永安師范藝術科畢業。1950年至1952年在永安縣私立衛理小學、新民小學�、山邊中心小學任校長���,1953年到1956年任永安縣文教科科員���。1956年至1969年在永安專區報�����、永安縣報、閩西報���、三明報任美術編輯及攝影記者。1959年參加中國攝影家協會福建省分會���,任理事、常務理事�。1974年夏任三明市群藝館副館長�����,主攻攝影藝術。1984年市攝影工作者協會成立���,任主席至1995年。許多攝影作品在全國���、省、市報刊發表�,多次入選全國及省市攝影展并送海外展出���;被省文化廳授予攝影優秀組織獎和創作成果獎�;2010年獲省文聯從事文藝工作60年證書和獎章�;2012年被省攝影家協會授予福建攝影50年貢獻獎�。生平被收入《中國攝影家大辭典》和《中國群眾藝術館文化館館長名錄》等�����。

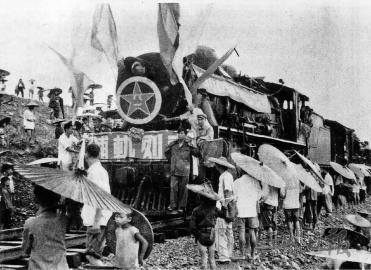

今年是鷹廈鐵路竣工通車60年���。鷹廈線1954年動工���,1957年通車。1956年7月1日�,鷹廈鐵路鋪軌到永安���,天下著雨���,當地群眾打著油紙傘���,戴著斗笠���,趕到鐵路邊夾道歡迎鋪軌列車�����。一幅《火車來了》黑白照定格了這難忘的時光。這幅照片的作者叫林年華���,當時是永安縣報記者。

1956年至1969年�,林年華曾在永安專區報���、永安縣報�����、閩西報、三明報任美術編輯及攝影記者���。

林老今年90歲?!?1·8”記者節來臨之際�����,記者來到綠巖新村�����,拜訪這位三明新聞界���、攝影界的老前輩�����。

林老翻出珍藏多年的老照片,往事涌上他的心頭。

農家子弟�����,閩師學子

老照片中最早的一張攝于1948年���,那年林年華21歲�,在永安師范(原為省立師范)藝術科學習,在美術館畫好石膏像后留影,他笑靨燦爛�����,充滿著自信�����。

林年華1927年10月出生在尤溪管前東上村�,家中五兄弟�,他排行老二�。他哥哥林年菁�����,1948年夏畢業于永安師范藝術科,回鄉任小學教員、校長���,1953年調尤溪縣文化館從事美術攝影組織、輔導和創作,辛勤耕耘40年,為尤溪的文化建設做出了不小的貢獻,多次被評為縣���、地區先進工作者。

林年華在尤溪縣城讀完初中,1946年也考上永安師范藝術科�����。他說:“那時家里窮���,讀師范才有出路�。”

永安師范設在永安文廟。三年名師指點���、用心學藝,林年華有了相當扎實的美術功底。

1950年1月他畢業�����。當時剛解放�,尤溪地界還很亂,他只好留在永安���,在私立衛理小學任教,1951年3月校委會成立�,他任主任���,1951年秋學校改為私立新民小學���,1952年改為公辦山邊中心小學(現為永安市實驗小學)�,他任校長�。1952年12月他調到縣掃盲辦工作,1953年3月調縣文教科負責小學教育工作。

《火車來了》,1956年7月1日鷹廈線鋪軌到永安���。

1983年11月2日�,李先念主席來三明視察,在市軋鋼廠工人覃福永家里做客���。

林年華2008年的畫作,當時81歲�����。

林年華攝影代表作《鹽田》

從事新聞�����、攝影工作三十多年

1956年2月���,因工作需要���,他調到永安專區報社任美術編輯�����。

1956年6月永安專區撤銷,專區報?����??��,他被留在永安縣報任美術編輯�、攝影記者。1960年中央號召增產節約���,縣報停刊�。1961年3-6月,到省委黨校新聞干部訓練班學習,7月分配到龍巖專區的閩西報社工作�。1962年春�����,三明成立專區�����,他申請調到三明報社,任美術編輯���、攝影記者。作為攝影記者�,有時他署名“林林”�����。在這些報社的留影、集體照�、老報紙���,林老依然珍藏著�。

1969年秋三明報社撤銷�,干部下放,他到永安農村勞動�����。1971年調回原單位地區(報社)印刷廠�,任行政兼美工。期間�����,他從未間斷攝影工作�,經常被抽調協助地方搞大型工農業展覽,走遍了三明地區的廠礦���、學校和農村�,拍攝了大量照片。1974年5月他調到三明地區群眾藝術館專職攝影,1987年底退休。此后他仍堅持攝影創作多年���。

從事攝影三十多年,他拍攝的新聞照片,被各級報刊采用約千余張�,入選省級以上影展作品140余幅�,《鹽田》《鐵水奔流》《漁家樂》《在街頭》等25幅作品獲獎�,《鹽田》獲廣東、廣西、福建三省區藝術影展二等獎���,省攝影家協會授予優秀獎,并入選全國首屆民兵影展;《李先念主席在工人家做客》《將樂玉華洞》《三鋼全景》《梅列新貌》等被送往海外展出���;《工業新城三明市》《鹽田》《格氏栲林》《建蓮飄香》《中華獼猴桃》被《福建》大型畫冊采用;他還任《三明風光》《三明》畫冊主編之一。

使用120相機的“苦日子”

當年辦報,畫筆、相機是林年華的兩件寶貝�����。

永安報8開四版���。頭版報耳都是毛主席語錄�����,報頭下是美術字的通欄標語�,鉛字沒那么大�����,要用木頭刻了印刷���,他的美術專長派上了用場�����。

報紙要求圖文并茂�����。1956年在永安縣報時�����,報紙急缺照片���,林年華托相熟的福建日報記者林夢星�����,花了一千多元買來一臺當時最好的德國祿萊雙鏡頭120相機,開始從事攝影。但他說:那時拍的不能算是新聞照片�,洗出的照片要拿到廈門報社制版�����,來去十多天,圖只有小名片大,只能作插圖�,配合當時工農業生產宣傳���。

林年華說�,老式120相機只能拍12張照片�,雙鏡頭,上面取景聚焦,下面感光�。曝光用眼睛測光�����,內外光線不同�����,曝光要求不一樣�,室內若用f/5.6光圈�,1/15秒,外面則要1/60秒�����,如晴天f/8光圈�,1/120秒?����!澳菚r沒測光表�����,全靠眼睛自我感覺�,拍照很苦�����,特別是在工廠爐前拍照���,光線千變萬化���,就更難掌握�?����!?/p>

用這種相機拍千人大會、大型演出,拍全場很難拍。一次在列東會場���,臺上臺下全場接片要3-4張,又沒有三角架、廣角�,相機就貼在身上���,拍照用幾百瓦的碘鎢燈補光�����,燈由幫手拿著,上上下下跑�。拍首長講話用標準鏡頭�,都是貼近拍���。太暗,要靠閃光燈�。閃光燈由四個大號電池供電�,燈盤像菜盤那樣大�����,15-30瓦燈�,一按亮一下���,有時還會爆炸�����、冒煙���,換燈泡會發燙���,拍一次會議常要備十幾個燈泡。一次拍知青頒獎大會,6個知青輪流拍照,結果燈泡隔一個就炸一次�,備好的燈泡炸了一半���,炸很響�,還冒煙���,弄得臺下哄堂大笑���,可林年華看著玻璃片亂飛�,生怕出事——“如有萬次閃光燈,就好了”。

相機用上海產120膠卷���,外面用保護紙貼著遮住膠片,裝膠卷要十分小心,切忌裝反�,裝反會漏光�����,就全曝光了。

沖片很麻煩,相館沖的是硬片,這膠卷是軟片���,要自己洗。林年華自己摸索,暗房里開著一盞5瓦綠燈�,沖片3分鐘左右���,借著微弱的燈光悄悄看���,室內外拍的曝光程度不同���,定影時���,室外拍的洗出來很好���,室內拍的卻不足,這時就要靠顯影���,不然定影太厚,照片就洗不出來�����。一不小心���,整卷膠卷就沖壞了���。

直到1984年���,他才換上135單鏡頭相機���,用上36張的膠卷�。

|