三明一位無產階級革命戰士最后的奉獻

| 2018-02-27 10:33:13王長達?來源:三明日報 責任編輯:肖曉敏 我來說兩句 |

分享到:

|

|

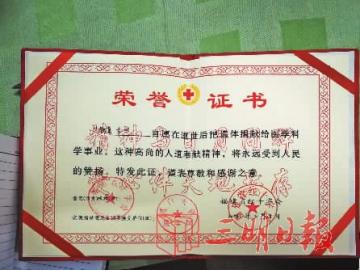

●三明日報記者 王長達文/圖 2月10日上網讀到“百家號”中“平和那些事”發的文章《她用遺體捐贈完成一位無產階級革命戰士的最后使命》,“她”就是市疾病預防控制中心離休干部丁錦真。同一天本報A2版刊登了《丁錦真同志逝世》的消息。 2月9日凌晨,丁錦真逝世,享年96歲。接到她離世的消息,市紅十字會當即安排工作人員上門辦理遺體交接手續,廈門大學醫學院的專車天不亮就從廈門出發,趕來三明,將老人的遺體接收作為醫學研究之用。 一位九旬老人在人生的最后一程毅然將遺體捐獻給了醫療事業。這位老同志有什么不平凡的人生經歷?她為何做出這樣的抉擇? 2月11日晚,記者來到老人的住處,她的兒子、女兒、兒媳講起了媽媽的故事…… 她參加過抗日戰爭解放戰爭 丁錦真,江蘇省揚州市人,1922年1月21日(農歷辛酉年十二月廿四)生的,巧合的是她也是農歷這一天走的。 丁錦真的父親是孫中山時代的首批師范生,思想進步。抗戰初期,丁錦真投靠親戚,在上海紗廠當工人,當時廠里有地下黨,她深受影響,向往進步。后來母親要她嫁人,她回到鎮上,但不久就與小7歲的小妹一起離家,參加了新四軍,那是1944年3月。 姐妹倆在部隊前方戰地醫院當醫務人員,專門為前線受傷的戰士療傷。解放戰爭時期,她隨部隊撤到山東,在青島一帶作戰。她曾給孩子們說起,當時沒有糧食吃,連玉米芯都磨成粉吃了。 遺憾的是小妹沒有跟隨北上。北撤途中,小妹生病,部隊給她留了2塊銀元,把她安頓在老鄉家中。后來錢花光了,她只好回了揚州老家。 丁錦真跟著部隊南征北戰,參加過淮海戰役、渡江戰役。上海解放后,陳毅同志得知丁錦真妹妹的情況,親自簽字同意讓她小妹歸隊。但因母親反對,小妹沒能回部隊。后來,小妹也參加了工作,并嫁給山西一位老同志。 大軍南下解放福建。1949年8月17日福州解放,丁錦真“抬著擔架、冒著硝煙戰火”進了城,就這樣她留在了福建。最初是在關押國民黨高級軍官的戰犯監獄當醫務人員。 她與“老馬”參加建設三明 1950年,她與馬駿結為伴侶。 馬駿,江蘇省南通市人,1913年生。他十幾歲時就在上海新華書局印刷廠做工,練就了一手印刷技術。抗戰初期工廠遷到香港,他參加大罷工,被趕出來,就來到蘇中參加地方武裝敵后武工隊,后來(南通)韜奮印刷廠成立,他是技術骨干,出任工務主任、副廠長。韜奮印刷廠擔負著蘇中根據地、解放區印刷、印鈔等重任,在革命斗爭中發揮了重要作用。 南下解放福建后,馬駿任福州軍區政治部印刷廠廠長,后為福州第一印刷廠廠長。1958年響應省里號召,帶著福州第一、第六印刷廠部分人員來到三明,創辦三明市印刷廠,后任三明市輕工業局局長、勞動局局長。上世紀六十年代初,上海一些企業支援三明建設,作為輕工業局局長,馬駿奉命前往上海,組織上海企業遷來三明,他經手組建的有三明食品廠、五金廠、玻璃廠、陶瓷廠、印刷廠、皮鞋廠、紡織復織廠等7家企業。 “文革”期間,馬駿受到迫害、批斗,下放到“服務隊”,后到列西街道辦任主任。“文革”后平反。1984年7月4日馬駿逝世。 不求名利樂于助人 丁錦真與馬駿結婚后,相繼生下一女三男。不久,她轉業到地方,參加速成中學學習,畢業后于1957年考進福建師范學院中文系。當時讀書只能拿生活費,為了求學,她放棄了工作。 1958年,為支援三明建設,丁錦真辦了休學,與馬駿一道來到三明,幾個子女由保姆帶著,1960年才接來三明。她忘我工作,參加組建三明市防疫站,下鄉開展衛生防疫工作,不辭辛勞。她把個人名利看得很淡。她是21級行政干部,馬駿是17級行政干部,兩人從來沒有為自己爭取待遇。丁錦真的工資是每月63元,在站里是最高的,每次加工資,她都把機會讓給同事。她說,我工資已是站里最高的,其他同志有技術,工作都是他們做,還是讓給他們吧。 孩子多,家中還有奶奶,家里的開支不少。可丁錦真總是省吃儉用,省下錢資助他人。下鄉時,病人沒錢拿藥,她就掏錢幫助病人。女兒下鄉在臺溪,馬家當時離第三醫院近,臺溪村民進城看病住院,臉盆、日用品都是馬家提供。她常對兒女們說:“做事要雪中送炭,不要錦上添花。” 由于工作操勞,加上三年困難時期,營養跟不上,丁錦真生了病,胃下垂達12厘米,1.58米的個頭,體重只有30多公斤。療養了一陣,就沒在一線,改做輕松一些的工作。1966年,在組織關心下,她病退。直到“文革”后,身體才慢慢恢復過來。 馬駿、丁錦真都是老干部,可兒女們都沒有沾他們的光,都當了工人。丁錦真常對兒女們說:“我們是經歷戰爭的人,能活著,就是占了大便宜,一定不能給國家添麻煩。”1985年,她分到了這套85平方米的房子,就與家人一直住在這兒,沒有再換房子。 多次遺囑:捐獻遺體 作為一名參加革命的新女性,丁錦真一直保持獨立的人格。她常說:“老馬是老馬,我是我。”不過對后事的處理,兩人可謂志同道合。 1984年馬駿逝世時留下遺囑:“向周總理學習”,家人按照他的遺愿,把他的骨灰分別撒在他戰斗的地方,一部分撒在閩江口,一部分撒在江蘇東海上。 捐獻遺體,則是丁錦真的夙愿——她深知捐獻遺體是救助他人生命的崇高善舉。 從醫多年,她常對孩子們說:“戰爭年代學醫,學習解剖很難找到實物,常常是偷偷弄來尸體來研究,分析病情,看心臟腫大、內臟情況,研究完了才弄回去掩埋。” 早在1979年,她就在兩張翻拍的老照片后留言:“死后愿將身體送三明衛校作實習用,而后火化骨灰撒沙溪河。” 1993年7月27日,她又立下遺囑,交代這事,遺囑經過了市公證處公證。 2000年,她已78歲,這年7月7日她又給兒女們親筆留下遺言:“您是我的子女,也是朋友,數十年如一日與您和睦相處。我已七十八歲,死后愿將遺體捐獻給三明衛校作教材使用,將有用的器官移植給需要的患者。懇請您給予支持理解,讓一個老兵站好最后一班崗。” 最初兒女們都不理解她,也不在意這事。直到2000年看老人這么認真,就一起商量“忽弄她一下”。找到有關單位反映,單位表示:“三明衛校沒有能力接收,要么自己送到福州”,只好作罷。2009年老人又提起這事,兒女們就向市紅十字會打聽。市紅十字會當即同意可以幫助辦理。2009年7月7日,家人鄭重地幫老人辦了《志愿捐獻遺體申請登記表》《志愿捐獻器官申請表》,老人志愿捐獻遺體作為醫學研究之用,并“愿意死亡后捐獻眼角膜、肝、腎、肺、心”,委托大兒子執行。 她永遠活在人們心中 去年底,老人重病住院,女兒特地從廈門趕回來與弟弟、弟媳們一同護理了45天,但老人因年事已高,還是于2月9日離開了人世,子女們幫她辦了遺體捐獻手續,為這位老兵完成了遺愿。 “雖然把母親這樣送走了,我們沒法像別人那樣對著她的遺體哭泣幾天,但能了了她的心愿,我們不后悔。”老人的子女們說。 2月9日,省紅十字會、市紅十字會將丁錦真的遺體轉交給廈門大學醫學院作為醫學研究之用,并向其家人頒發《榮譽證書》。 桌上放著“渡江勝利紀念”章、“中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章”、“紀念中國人民抗日戰爭勝利60周年”、“紀念福建解放60周年”獎章,還有當年英姿颯爽的軍裝照……這些都是丁錦真芳華歲月的投影。 老丁的外孫媳特地寫了那篇紀念文章發在網絡上,以表達對外婆的懷念之情。 老戰士丁錦真雖然走了,但她永遠活在人們心中…… |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

b46525a2-ed9a-4236-92f1-9773c06c3df6.jpg)

f86f7cf2-1aae-4571-942c-5f761908a53e.jpg)