建寧“百姓村”里百姓樂

| 2018-07-11 10:22:36黃平柳 陳曉星 曾程?來(lái)源:三明日?qǐng)?bào) 責(zé)任編輯:林張清 我來(lái)說兩句 |

分享到:

|

|

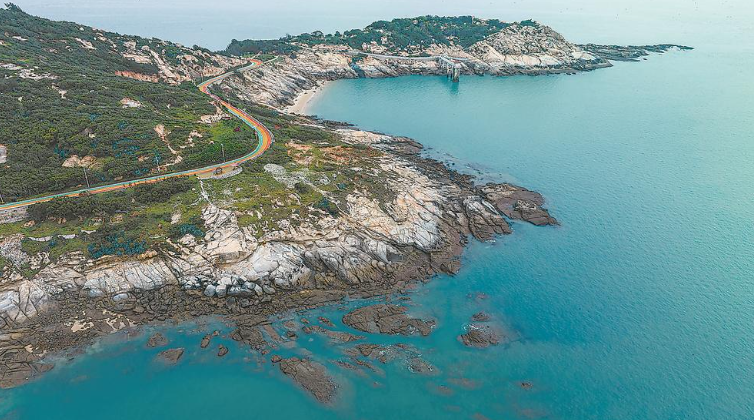

三明日?qǐng)?bào)建寧記者站黃平柳 陳曉星 曾程 文/圖 在蓮鄉(xiāng)建寧,有這么一個(gè)小村子,村子不大,姓氏卻很多,有119個(gè)姓氏、50多種方言,村民來(lái)自寧夏、江西、浙江、湖南、湖北、四川、廣東等11個(gè)省、58個(gè)縣市。 在這些人當(dāng)中,有的是抗戰(zhàn)時(shí)逃來(lái)的難民,有的是閩南移民,還有的是婚遷而來(lái)的……盡管習(xí)俗不同,生活方式不同,但溪口鎮(zhèn)渠村人卻能和諧相處。 鄰里一家親 6月27日晚,在留守老人寧建貴的小賣部里,已經(jīng)聚集了許多村民,三三兩兩地湊在一起話家常。 “吃完飯,到我這里溜達(dá)一下,這已經(jīng)成為村里人多年來(lái)的一個(gè)習(xí)慣了。”寧建貴說,他只要在門口擺幾把凳子,燒一桶茶水就行。 今年63歲的寧建貴,一家8口人,妻子范梅芳患有冠心病,無(wú)法從事體力勞動(dòng)。兩個(gè)兒子都已在外面安家,一個(gè)大家分成了3個(gè)小家。 在家里,寧建貴不僅經(jīng)營(yíng)著小賣部,還管理了幾畝果山,今年的制種面積達(dá)到12畝。 “孩子們?cè)谕獯蚱匆膊蝗菀祝矛F(xiàn)在干得動(dòng),希望我們老倆口可以不給他們?cè)鎏碡?fù)擔(dān)。”寧建貴說,現(xiàn)在科技這么發(fā)達(dá),播種、插秧可以使用機(jī)器,果山采摘也可以請(qǐng)人,都沒問題,怕的就是需要純?nèi)肆Ω傻幕睢?/p> 前幾年,得知老寧正在為找“合伙人”給雜交水稻拉花粉這事發(fā)愁后,鄰居江國(guó)慶主動(dòng)找上門,解了他的燃眉之急,他們一直互幫互助到現(xiàn)在。 “家里有人生病,又缺少勞動(dòng)力,是夠嗆的,我們鄰里鄰居的,能幫的就幫點(diǎn)。”江國(guó)慶告訴我們,他們兩家的田隔得不遠(yuǎn),兩個(gè)人正好搭把手干活。 “現(xiàn)在,我和妻子成為了村民眼中的‘年輕老人’了。”寧建貴感慨地說,農(nóng)忙時(shí),大家都會(huì)來(lái)問問需不需要幫忙,真是近鄰勝遠(yuǎn)親。 說到這,寧建貴告訴我們,每年麻煩大伙最多的還屬收割季搶收稻子這事。 “夏收時(shí),曬稻子也是令人頭疼的一件事。”老寧說,看著上午日頭好,就把稻子曬出去了,可是這天說變就變,一下子就能來(lái)一陣傾盆大雨。一大伙人搶收都來(lái)不及,更何況一個(gè)人呢? 每到這個(gè)時(shí)候,左鄰右舍的舉動(dòng)都能讓寧建貴感動(dòng)不已! 他告訴我們,收稻子就是要人多,鄰居們看見只有他一個(gè)人在那里搶收,老人小孩都會(huì)帶上簸箕跑來(lái)幫忙;眼看就要下暴雨了,大伙把自家的曬谷墊左右對(duì)折,然后蓋上一張薄膜,確保大部分谷子不被淋濕后,就會(huì)趕緊來(lái)幫他。 寧建貴是土生土長(zhǎng)的本地人,但是左鄰右舍大部分都是從外地搬來(lái)這里定居的,大家能相處得這么好,真得不容易。他很珍惜這種鄰里情,總是說,“能有這么好的鄰居,真是上輩子修來(lái)的福氣。” 愛心小診所 6月28日6時(shí)30分,村醫(yī)周曉文像往常一樣準(zhǔn)時(shí)打開診所大門,開啟他一天的工作。 今年51歲的周曉文,1986年開始學(xué)醫(yī),1988年學(xué)成歸來(lái)后,正式接過父親的衣缽,成為新一代鄉(xiāng)村醫(yī)生。 “從父親那一代開始算起,家里從醫(yī)時(shí)間已經(jīng)有56個(gè)年頭了。”周曉文說,他們家的祖籍本在江蘇,早些年祖父母為了逃避戰(zhàn)亂,居家輾轉(zhuǎn)到了江西、福建等地,最后在建寧渠村安了家。 雖然不是土生土長(zhǎng)的本地人,但這并不影響他們一家人的好人緣。 “多年從醫(yī),讓我認(rèn)識(shí)了不少人,渠村村民雖然來(lái)自五湖四海,但我都認(rèn)識(shí),隔壁兩個(gè)村的人也認(rèn)識(shí)一大半。”周曉文說,屬于他管轄范圍內(nèi)的病人那更不在話下,每個(gè)月誰(shuí)有來(lái)檢查、誰(shuí)沒來(lái),他全部都能記在腦子里。 平日里,除了給村民看病,周曉文還要做好3個(gè)村村民的健康檔案。 3個(gè)村患高血壓、精神病、糖尿病等特殊病種的人數(shù)有120人,每個(gè)月周曉文都要定期為他們檢查。 “周醫(yī)生,好人啊!”說起周曉文,今年已有73歲高齡的高山村村民曾大爺豎起大拇指。曾大爺患有高血壓,僅有的一個(gè)女兒也遠(yuǎn)嫁江西。雖然早些年從高山村搬到了渠村生活,但由于腿腳不靈便,1.5公里的路程要走上半天。 除了定期上門量血壓、測(cè)血糖之外,平時(shí)曾大爺有個(gè)頭疼腦熱的,周曉文都是隨叫隨到。為了減輕曾大爺?shù)尼t(yī)藥負(fù)擔(dān),去年,周曉文幫他申請(qǐng)了特殊病種報(bào)銷,原來(lái)一個(gè)月需要60多元的醫(yī)藥費(fèi),現(xiàn)在只要幾元。 干村醫(yī)這一行,最怕的還是深夜出診。周曉文說,大半夜的孩子發(fā)熱、老人突發(fā)性心梗、摔傷等事情時(shí)有發(fā)生,為了不延誤最佳治療時(shí)機(jī),他都是第一時(shí)間往村民家中趕…… 周曉文的小診所,不僅為村民看病,還拉近了鄰里之間的關(guān)系。“這里雖然是個(gè)小診所,但每到晚上比小賣部還更熱鬧,大家不是來(lái)看病的,都是來(lái)嘮嗑的。”周曉文笑著說。 和諧小山村 “百姓村”多姓氏、多外來(lái)人口的狀況,在寧建文家得到集中呈現(xiàn)。 寧建文家中8口人中就有4個(gè)姓氏。他的父親寧茂賢,今年80歲,從小是個(gè)孤兒,寧建文母親、妻子和兒媳則是從外省移民過來(lái)的,母親姓杜,是江西撫州人。兒媳家則是53年前從閩南遷移過來(lái)的。因此,寧家便有了4種方言。 寧建文說,一開始的時(shí)候,大家在生活中都用普通話交流,而私底下才說各自的本地話。后來(lái),隨著時(shí)間的推移,雖然不是每個(gè)人都能說建寧本地話,但是都能溝通。有時(shí)候,大家在一起聊天,還會(huì)互相模仿對(duì)方的家鄉(xiāng)話,逗得大家笑得合不攏嘴。 在百姓村,方言多種多樣,飲食習(xí)慣自然也有所差異。家里人吃的菜,混合了多種口味。“剛嫁過來(lái)的時(shí)候,因?yàn)轱嬍巢涣?xí)慣,我會(huì)時(shí)不時(shí)地給自己開個(gè)小灶。后來(lái),我做的菜他們也都會(huì)試著吃,久而久之,大家都喜歡吃我做的菜,我也能吃他們做的菜了。”寧建文的兒媳吳月香笑著說,在平日里,他們還會(huì)互相學(xué)習(xí)各自菜系的做法,給平日的生活增添了不少樂趣。“上次端午節(jié)的時(shí)候,我家做了4種小吃,包括本地的粽子、閩南的粽葉糍、南豐擂茶,周圍的鄰居都來(lái)品嘗,非常開心。”寧建文說。 “渠村村民的先輩來(lái)自天南海北,最北的來(lái)自甘肅天水,最南則來(lái)自廣東東莞。外地人來(lái)了,村里幫著安頓,劃出一片田,勻出一間屋,移民不斷開荒種地,渠村也越來(lái)越大了。改革開放后,外出打工的人多了,渠村有了更多的外地媳婦、外地女婿。”村書記董全柱說。 渠村是個(gè)小盆地,兩條河流穿村而過,土地平整肥沃,這里的村民每年種些雜交水稻制種、黃花梨、蓮子,養(yǎng)些家畜……眼下,渠村人生活在這個(gè)小山村里,有一個(gè)共同的情懷——和諧、包容、感恩。 |

相關(guān)閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號(hào) 大 中 小】 |

1ad7b80e-06dc-448a-9866-63a8b39c6595.jpg)

0d153859-bf45-4859-a6f4-9d7580f9af53.jpg)