沙縣:別樣七夕民俗味濃

| 2018-08-20 10:10:07許琰?來源: 責(zé)任編輯:林張清 我來說兩句 |

分享到:

|

|

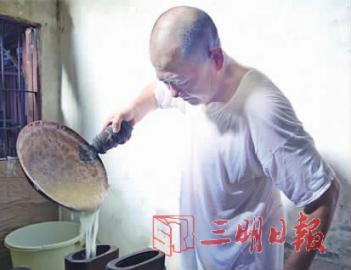

七夕,中國古代傳統(tǒng)節(jié)日。傳說是牛郎和織女一年一度相會的日子,古時候少女便在這晚齊聚庭院,擺上瓜果向織女星乞巧,同時也互相比賽針線活賽巧。近年來,“七夕節(jié)”在青年男女中衍變成中國的“情人節(jié)”。但在沙縣,七夕是屬于即將入學(xué)孩子的節(jié)日。 蒙學(xué)式,童真趣味的學(xué)前啟蒙 8月17日,八點一過,家住蓮花新村的黃瑤和丈夫就帶著兒子謝宗允哲來到家門前,點燭焚香,祈求“七夕姐”降臨啟發(fā)智力,今后讀書更加穎悟。 客廳的供桌上擺放著旗桿斗、糖塔、蠟燭等各式擺件,寓意各不相同。旗桿斗象征著三元及第、糖塔取意“雁塔題名”、四季水果代表全年豐收,每一樣擺件都飽含著家人對孩子的美好期望。 焚香叩拜后,七歲的小允哲在家人的陪伴下誦讀《三字經(jīng)》《唐詩》,在描紅本上寫字,神情投入專注,家人們希望通過“蒙學(xué)式”啟迪心智,讓他從小培養(yǎng)勤奮學(xué)習(xí)的好習(xí)慣。 在沙縣,自古有三登科的說法,即科舉高中為大登科,娶妻結(jié)婚為小登科,七夕上學(xué)則被當(dāng)做是小小登科,所以沙縣人十分重視七夕“蒙學(xué)式”。 “蒙學(xué)式”通常是外公外婆的主要任務(wù)。只針對秋季就讀一年級的學(xué)齡兒童。外公、外婆七夕前一天就要把準(zhǔn)備好的糖塔、水果、爆米花等禮物拿到女兒婆家,還要為外孫準(zhǔn)備書包、課本、描紅簿、算盤等學(xué)習(xí)用具,以及扇子、水壺、雨傘,制作新衣服,精心挑選的旗桿斗等。 儀式過后,黃瑤一家人將糖塔敲碎混合爆米花和糖果分裝成小包,貼上紅紙送給親戚朋友左鄰右舍,讓大家一起分享甜蜜與快樂。同時這也是一種通告,告訴親朋好友:我家里的孩子初長成,已經(jīng)到了上學(xué)的年齡了。 “蒙學(xué)式”不僅彰顯了沙縣人崇文重教的古樸民風(fēng),也寄托著沙縣人希望孩子積極進取,發(fā)奮圖強的美好愿望。 制糖塔,傳承文化的古老技藝 傳統(tǒng)的“蒙學(xué)式”,家里要準(zhǔn)備的東西不下十幾種,其中最具沙縣特色的,就是糖塔。 糖塔,高約一尺,中空,由白糖熬漿后澆筑而成。一般糖塔分為兩組,一組為糖塔和糖福祿壽三星,寓意有福、有祿、有壽;一組為糖塔和糖鰲魚拜朝傭,鰲魚為鯉魚跳龍門,寓意學(xué)業(yè)晉升,拜朝傭是持笏的文官,寓意仕途高遠。 今年65歲的梅增壽師傅有著40多年的糖塔制作經(jīng)驗,是沙縣城區(qū)歷史最悠久的傳統(tǒng)糖塔制作手工藝人。每年農(nóng)歷六月十五左右,梅師傅就開始忙活做糖塔。 農(nóng)歷六月正是夏日里最熱的時節(jié),做糖塔對溫度又十分講究,高溫熬煮白糖的過程中需要不斷攪拌,起糖花是溫度達到要求的直觀表現(xiàn),祖輩傳下來的經(jīng)驗,溫度是否合適全靠雙眼看,為了不影響糖漿熬制和冷卻,制作過程不能吹風(fēng)扇,也不能開空調(diào),往往不一會兒工夫,梅師傅便大汗淋漓。 熬煮完成后,需立即將滾燙的糖漿倒入磨具中澆筑定型,容量、角度、速度都有講究,模具內(nèi)糖漿是否貼合刻痕,糖漿是否厚薄均勻,全憑手感,對制作者的手勁、眼神都是不小的考驗。 冷卻后的糖塔外觀潔白剔透,形象栩栩如生,在塔尖套上紅色手工剪紙,十分漂亮。 “我們家做糖塔傳到現(xiàn)在頭尾已經(jīng)是第5代了……”梅師傅說,堅守這份傳統(tǒng)是因為他不希望沙縣這份這么有特色的民俗文化消失。 (三明日報沙縣記者站 許琰) ? |

相關(guān)閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號 大 中 小】 |

1ad7b80e-06dc-448a-9866-63a8b39c6595.jpg)

0d153859-bf45-4859-a6f4-9d7580f9af53.jpg)