提線木偶長伴戲曲人生

| 2018-11-07 10:03:36邱慧敏 蘇春鳳?來源:三明日報 責任編輯:林張清 我來說兩句 |

分享到:

|

|

?

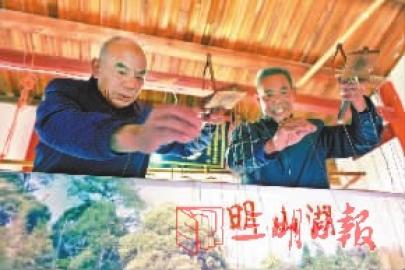

戲班紅一時 四人組戲班并不是無稽之談,他們在戲劇上各有所長。 鄭詒諧的父親是西華業余劇團的導演、演員,他從小在劇團長大,耳熏目染之下,對戲劇表演頗有心得。嚴希圣頗有戲劇天賦,12歲那年還曾通過了縣閩劇團的招生,但因為年紀小不敢離家,放棄了機會。嚴積財之前就會拉二胡,對樂器比較敏感,嚴積壇則喜歡聽戲,聽得多了,每臺劇就都能哼唱上幾句。 據此四個人做了明確的分工,嚴希圣和嚴積壇負責操作木偶,連說帶唱,嚴積財和鄭詒諧負責敲鑼打鼓、進行伴奏。木偶、樂器、設備等各項準備就緒,戲班正式成立,取名為西華木偶戲彩鳳班。 雖說幾個人都有些底子,但是不足以撐起一場戲。他們虛心、積極向劇團老師傅請教學習,自己也刻苦訓練。 去買木偶的時候,嚴希圣和嚴積壇在雕刻廠里遇到了一個閩南人。他是一個專業的提線木偶表演者,手法嫻熟,木偶在他的手里十分“聽話”。兩人就向他請教如何操作,那個閩南人也不吝賜教。雖然他只會講閩南語,雙方語言不通,但是經過他手把手地教學,兩人還是受益匪淺。 戲班建成,幾個人白天干活,晚上就提著木偶、拿出樂器在那研究。一個木偶高80多厘米,輕的是3斤,重的有8斤,提線有16條。“天天就是提著木偶在那練,手都磨出泡來長出繭,手臂一直舉著,但是也沒有覺得辛苦,能操作木偶感覺很滿足。”嚴積壇說,木偶里面還有機關,可以控制木偶的表情,非常神奇。 經過3個多月的學習和準備,木偶戲彩鳳班在西華舉辦了3場試演活動。 “人一場比一場多,到處都站滿了人,隔壁村的都跑過來看。我們別提多高興了。”鄭詒諧笑著說,人一多,表演都有勁了,一臺戲2個小時也不覺得累。試演后沒多久,就有坂面鎮等周邊鄉村的人,來邀請他們戲班去表演。 演出用的所有器材裝在一起也有好幾大箱子,每個箱子有70斤左右。當時沒有車坐,就一大早每人挑一個擔子,走路去。中午左右到達演出地,下午搭臺布景,傍晚演出。演出規模較大時,四個人不夠用,他們就會邀請西華業余劇團的師傅們來幫忙,一起演出。最多的時候,一場戲要9個人,其中提木偶演出5人、后臺3人、打雜1人。 嚴希圣不僅要說唱、操作木偶,還負責戲班的劇本編寫。雖然只有初中文化,但從小就喜歡看小說,他就根據看過的書改編,寫成劇本,共寫了《包公斗國舅》《紙馬記》等近40個劇本。有的戲,還是根據西華村當地的故事、民情等自編自導的,如《王審知駕臨名山湖》等。 “寫劇本首先考慮一臺戲要出幾個人物,然后要給人物編詞,考慮詞能不能唱出來。”嚴希圣拿著劇本介紹,現在寫好的劇本裝起來已經有兩箱了。他還說:“不同的角色的調是不同的,還要考慮伴奏要怎么配合,我們四個人還經常會一起商量。” 沒多久,西華木偶戲彩鳳班在周邊鄉鎮、隔壁縣都“出名”了,臺溪、新陽、管前、德化、沙縣等地,都向他們發出了邀約,廟會、祈福等,戲班天天往外跑,他們就又買了11個木偶,打算好好演戲。 “有些時候去比較遠的地方,我們還會帶些米,在路邊拾些木柴,就地解決吃飯問題。”嚴積財說,那時交通不便,碰到前不著村后不著店的時候,有錢都沒地方買,自己弄一點將就著吃。 天天往外跑的他們無心照顧家里的生意,加上當時行情不好,幾個人陸續把廠關了,沒有演出的時候就去打零工。有時候打工也經常去不了,一有人來請,四人就得放下手上的活,出門去忙表演。 去一些比較遠的地方,戲班也會多待幾天、多演幾場。“1986年,有一次在新橋(現新陽鎮),我們連續在那里演了2個多月,演完這家去那家,有時候一天要演個兩三場。”嚴積壇回憶,那是出門最久的一次了,唱得嗓子都沙啞了。 碰上逢年過節,是戲班最忙的時候。農歷十二月廿七、廿八才回家,正月初三就又出去演出了,有時候好多家要同一天演出,還需要協調錯開才排得過來,要是遇上像正月十五這樣的好日子,都要提前一個多月來預定。最紅火的那段時間,他們一年可以演100多場,多的時候會有1000多名觀眾。 繼續演下去 隨著時代發展,人們的文化生活越來越豐富,加上審美情趣的變化,觀賞戲劇的人也少了。上個世紀90年代,西華業余劇團就解散了。木偶戲一年也就演出30場左右,有時候一年到頭也沒有幾場。 “條件越來越好了,有車坐不用挑著擔子走那么遠了,但是看的人卻越來越少了。”鄭詒諧說道。 木偶戲的表演,難以維持四個人的家庭生活。他們曾經也有過想把這些木偶賣掉的想法,最終還是舍不得。“在自己手里那么多年了,哪里能說賣掉就賣掉。”嚴積財說道。 四個人又堅持了10多年,邊打些零工,維持生活,每當有人來請,他們就聚到一起去演出。 至今木偶戲表演用的所有物品都是當年購置的,戲班有好幾次都想把一些衣服、樂器等進行更新換代,都由于經費緊張屢屢擱置。之前業余劇團留下來的4個比較小的木偶也因為多次搬動而遺失。 現在雖然演出少了,他們依舊會選晴好的天氣,每兩個月把木偶等道具拿出來曬曬太陽,進行養護,有時候也會自己演上一場。“表演的時候手上都是汗,沾在絲線、衣服、勾牌上,不曬一曬會發霉的。”嚴積壇邊給木偶換線邊介紹。 前年,西華村的木偶戲登上了尤溪《鄉村大舞臺》進行表演,為尤溪人民上演了一出好戲。他們也備受鼓舞,同時希望通過這樣的平臺宣揚傳統文化,讓有心人加入到他們的傳承隊伍中。嚴積財說:“年輕人過年回來看到愿意拿著把玩一下,但畢竟賺不到錢,又累。大家還是選擇出去打工。” 現在,四位老人已逐步邁入古稀之年,今年戲班演了近30場戲。最近幾天,2日至4日,西華村里又熱鬧了起來,《天鵝宴》《鬧花燈》等輪番上演,每天從早到晚演5、6場戲。 但后繼無人的窘境和演出技法都瀕臨失傳,他們希望以這次納入縣級非物質文化遺產代表性項目名錄為契機,西華木偶戲彩鳳班能后繼有人。 讓人感動的是,他們對木偶戲的那份熱愛仍是無人能及。“只要有人想看,我們還是會繼續演下去。”嚴希圣堅定地說。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

72d2cb3d-83cd-4efb-9676-c771c2b2bdf9.jpg)

15e2eed1-713d-409e-883f-916c73d78273_watermark.png)

ba8843da-56f0-40fb-89b0-be52cb8a50f7.jpg)

d0384714-42d0-4ec5-84f7-003402ad5241.jpg)

354d9915-15e9-400f-9fd3-377c82bc4a28.jpg)