寧化里坑:閩贛邊的“紅色心臟”

| 2016-07-13 11:05:14劉才恒?來源:三明日報 責任編輯:王嬌榕 我來說兩句 |

分享到:

|

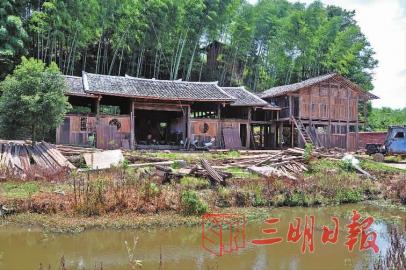

修繕中的里坑村閩贛省機關舊址

里坑村山上的戰壕

里坑村民保存的紅軍生活用具 ?7月8日,寧化縣安遠鎮里坑村,工匠正在加緊對閩贛省委、省蘇和省軍區司令部機關舊址進行修繕。舊址后山上的土堡、戰壕,至今還清晰可辨。 ?第五次反“圍剿”時期,1934年6月,閩贛省委、省蘇、省軍區領導機關由建寧的都上村遷到彭湃縣(今寧化縣安遠鎮)里坑村,在這里堅持斗爭,直到1935年3月,閩贛省機關撤出寧化。 ?黨史專家評價,寧化是閩贛省后期革命中心,擴紅籌糧籌款的支撐地,也是閩贛省后期開展游擊戰斗的依托地,為中央紅軍主力戰略大轉移做出了特殊的貢獻。 ?“擴紅支前”的支撐地 ?寧化蘇區在隸屬福建蘇區時期,就被福建省蘇維埃政府授予“我們的模范區(擴紅)”和“籌糧模范區”的光榮稱號。 ?在隸屬閩贛蘇區時期,寧化服從中央和閩贛省的統一指揮和部署,廣泛開展擴紅支前運動,竭盡全力為第五次反“圍剿”戰役及其后的戰略轉移提供人力、物力、財力保障。 ?寧化是產糧大縣。1934年8月,閩贛省作出了《閩贛戰地委員會武裝保衛秋收的計劃》,指出寧化秋收較早,政權較鞏固,出產亦較豐,為閩贛秋收第一等區域。秋收當特別注意,加緊其領導。 ?這期間,寧化支援前線籌集糧食有多少? ?《閩贛省黨史資料》記載,1934年6月5日,當天的《紅色中華》報報道閩贛省的寧化、歸化、泉上、彭湃、建泰等縣籌集了34000擔糧食,支援革命戰爭。 ?當年7月,中華蘇維埃中央政府又作出在秋收中借谷的決定,寧化蘇區完成34000擔,完成分配任務的80%以上,是閩贛蘇區完成借谷最多的縣份。 ?紅軍長征出發前夕,中央號召募集草鞋支援紅軍。在短短幾天時間里,寧化紅色娘子軍女戰士組織婦女不分晝夜趕制了1000套軍衣和1萬雙布草鞋支援紅軍。 ?寧化縣在擴紅突擊運動中,涌現了黨團支部全體黨團員集體加入紅軍的先進事跡。《閩贛省大事記》記錄了當時的情況:1934年9月29日,寧化縣為主力紅軍部隊補充兵員227名。 ?至1934年10月,寧化縣動員組織了13700多優秀兒女參加革命。當時全縣總人口才13萬多人。 ?在第五次反“圍剿”前后,在寧化還建有7所紅軍醫院和2個兵工廠。這些都為保障紅軍供給、醫治紅軍傷員、提高紅軍戰斗力、支援反“圍剿”戰役等方面,作出了重要貢獻。 ?閩贛省機關移駐寧化 ?安遠鎮里坑村黨支部書記吳可祿有個特殊的愛好,喜歡收集革命文物。在村部的一間房間內,擺滿了他收集的當年紅軍留存下來的戰斗和生活用具。 ?“收集這些東西目的在于讓我們下一代不要忘記這段歷史。”吳可祿說。里坑村是聞名全縣的紅色基點村,全村在冊的革命烈士21人,革命“五老”人員8人。 ?1933年8月,福建省蘇維埃政府根據中央人民委員會決定,劃出原屬寧化的安遠、河龍排、泉上、水茜、廟前、營上、烏村等區,以及建寧縣的均口區和瀾溪區各一部,成立彭湃縣。同月,又決定劃出泉上、巫坊、店上、廟前等區域增設泉上縣。 ?第五次反“圍剿”期間,閩贛省北部失守。1934年5月,福建省屬的寧化、清流、歸化、彭湃、泉上五個縣由福建省劃歸閩贛省。同年6月,閩贛省委機關移駐里坑村。 ?寧化縣委黨史研究室主任張發金說,選擇這里,是因為建寧淪陷后,彭湃、寧化處于第五次反“圍剿”的前沿。其次,里坑村四面環山,易守難攻的地形地貌以及該村全是貧苦農民,是紅軍最容易團結吸納的對象。 ?紅軍來了,村民都很支持。白天,紅軍前往四鄰八鄉打土豪劣紳,村民為紅軍帶路。晚上,大伙輪流為閩贛省機關值班站崗。 ?這段期間,中共中央政治局常委、中央政府人民委員會主席張聞天蒞臨閩贛省檢查指導工作。7月26日在寧化縣城召開閩贛省戰委擴大會議,張聞天在會上作了《閩贛黨目前中心任務》的政治報告。 ?張聞天在會上嚴肅指出了閩贛黨工作中的問題,提出了改善閩贛黨的領導,轉變工作方式,開展反對“左傾”機會主義的斗爭,肅清影響等重大任務。 ?8月,閩贛省機關又從安遠里坑移駐寧化縣城,中共寧化中心縣委隨即撤銷,成立中共寧化縣委,寧、清、歸、彭、泉等5個縣縣委由閩贛省委直接領導,并分別在泉上、歸化成立了兩個軍分區。賴昌作任省委書記。 ?1934年12月,寧化縣城失守后,閩贛省機關又先后移駐泉上、彭湃。 ?艱苦的游擊斗爭 ?中央主力紅軍長征后,國民黨調集16個正規師及地方反動武裝共20萬重兵,以絕對優勢兵力,向閩贛省各地發動大規模的瘋狂“清剿”。 ?面對敵軍的強大進攻,在敵眾我寡的險惡環境下,閩贛省戰委會根據中共中央和中革軍委的指示信,將閩贛省黨的中心工作轉移到開展游擊斗爭上。 ?1934年10月,閩贛省軍區對所屬武裝進行整編,在寧化縣城分別編成第十二、十六、十七、十八共四個團,其中寧化縣和彭湃縣獨立營、寧化獨立團、泉上獨立營分別編入閩贛省軍區第十二、十七、十八團,另一部寧化地方游擊隊由寧化縣委和縣蘇維埃政府直接領導。 ?“閩贛部隊積極作戰,減緩了敵人的進剿。”張發金說,十七、十八團在寧、清、歸一線阻擊敵五十二師;十二團在建寧方向活動,阻擊建泰方向進犯敵軍。 ?但是,10月中旬,閩贛省機關及其武裝部隊遭到敵人更加瘋狂的圍追堵截,處境日趨艱難。11月間,歸化、清流兩縣先后失守,寧化危在旦夕。11月30日,閩贛省機關撤出寧化縣城轉移到泉上縣堅持開展游擊斗爭。12月1日,敵五十二師攻占寧化,至此,閩贛省機關和地方武裝喪失了根據地的依托,轉入了艱苦卓絕的3年游擊戰爭。 ?為適應新的游擊戰爭的需要,1935年1月,在彭湃縣安遠區張坊鄉(今寧化縣安遠鄉張垣村)召開軍事會議,決定將省委、省蘇、省工會等機關工作人員統編為省委工作團隨軍行動,鐘循仁任中共閩贛省委書記,賴昌作調回中央分局另行分配工作(他在銅缽山區組織游擊隊,堅持斗爭。1936年夏因病情惡化,轉移到瑞金羅漢巖養病。不久遭叛徒殺害)。 ?1935年2月,閩贛省委工作團和軍區武裝部隊在寧化、彭湃、建寧、歸化、石城、廣昌等縣邊境與敵游擊周旋。為了便于游擊行動,機關干部的傷病員、女同志、家屬寄養到群眾家中。 ?3月,閩贛省機關撤出寧化縣境,進入歸化、將樂、泰寧三縣交界的龍棲山堅持斗爭達半月之久,部隊傷亡嚴重。4月閩贛省機關和軍區第1團移駐尤溪,駐扎在尤溪坂面京口后溪,后由于軍事領導人叛變投敵,部隊被國民黨繳械俘虜,閩贛省就此終結。 ?閩贛省解體后,閩贛地區的革命斗爭并沒有因此停息。1935年4月,閩贛省的十七、十八團部分武裝,在歸化的沙溪戰斗中被打散后,與閩贛省機關失去聯系,由十八團團長邱尚聰等率領,返回寧化、清流、歸化等縣堅持開展游擊戰爭。1938年1月這支部隊編入新四軍2支隊,開赴皖南抗日前線。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

b46525a2-ed9a-4236-92f1-9773c06c3df6.jpg)

f86f7cf2-1aae-4571-942c-5f761908a53e.jpg)