尤溪縣坂面鎮京口村青山環繞,一座舊式閩北民居靜靜地坐落在山腳下。“這就是當年的‘紅色省政府’!”

1935年4月初,閩贛省機關輾轉來到尤溪縣坂面鎮京口村,留下了一段紅色歷史。

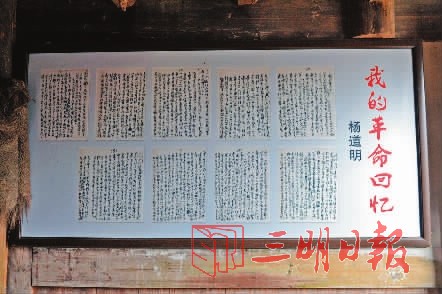

這是閩贛省蘇維埃政府主席楊道明的回憶錄。

“紅色省府”原是旅長宅第

從坂面鎮西南方向出發,開車約5公里,就來到京口村。這里九山半水半分田,地勢西北高東南低,京口溪由西向東橫貫全村,兩岸高山延綿不斷,村里的房子多數選擇在傍山緩坡地帶的小溪流附近,傳統建筑零星分布。2012年9月,京口村被命名為三明市首批“中央紅軍村”。

步行走過一座水泥平板橋,“閩贛省蘇維埃政府”舊址就在眼前。

老宅坐南朝北,原是京口村人士張興隆的民居,始建于1927年(民國十六年),為宅第類木構建筑。民居平面布局呈長方形,通面闊約35米,通進深約40米,總占地面積約1440平方米。從中軸線上,由北向南依次由前坪、山門、天井、廂房、中堂、上堂、兩邊護厝以及前后圍墻、門前的半月池等附屬建筑組成。主體建筑正堂為穿斗式單檐懸山頂木結構,面闊3間,進深7柱。

張興隆原名張嚇八,1914年,與盧文邦等十人結拜,號稱“十興同盟”,遂改名張興隆。盧興邦發跡成為“閩北王”,張興隆后來任盧部(國民黨五十二師)一五六旅旅長。1933年7月,彭德懷率領東方軍進攻寧化縣泉上,把盧部三○七團圍困在土堡里。駐在永安的張興隆得知后,親率三○九團馳往救援,在清流嵩溪石獅嶺被紅軍截擊,張興隆被擊斃,三○九團團長盧勝斌(盧興邦的二兒子)被俘虜。

兩年后,這座宅子竟然成了“紅色省政府”。

尤溪京口“閩贛省蘇維埃政府”舊址。

閩贛省機關遷到閩中山村

1933年12月12日,閩贛省蘇維埃政府在建寧縣城正式成立。第五次反“圍剿”時期,1934年6月,閩贛省領導機關遷到寧化。

中央紅軍長征后,中央蘇區根據地失去了主力紅軍的依托,閩贛省黨政軍機關堅持三年游擊戰爭。而國民黨五十師9000余人對閩贛蘇區實行大“圍剿”,敵我力量懸殊。1934年12月底,清流失守。閩贛省蘇維埃政府主席楊道明率領省級機關及軍區傷病員向泉上撤退,在泉上又遇敵縱火焚燒,只能轉水茜到棠地。

他們屢遭襲擊,只好晝伏夜行,邊打邊撤。其中,省委工作團干部和省軍區部分兵力往沙縣、尤溪方向撤離。1935年4月初,閩贛省機關輾轉來到尤溪縣京口村。

京口村在尤溪縣西南,靠近大田,地處偏僻,人口稀少,民風樸實。同時,閩贛省鼎盛時期,曾在這個區域活動,宣傳我黨的政策和主張,具有較好的群眾基礎。閩贛省蘇維埃機關就設在張興隆的宅里,領導人有省委書記鐘循仁、蘇維埃政府主席楊道明、省軍區司令員宋清泉、政治部主任彭祜、參謀長徐江漢。

兩場悲壯斗爭終結一段傳奇

1935年4月下旬,閩贛省軍區的大部隊還沒來得及休整,國民黨五十二師就跟了上來。為了避免與強敵正面作戰,撤退到京口草洋岬(山名)一帶,又遇到敵五十二師林德芳的特務營,兩軍在草洋山頭形成對峙狀態。

由于敵強我弱,在此情形下只得邊打邊撤,經德化和水口再到永泰的伏口,隊伍渡過大樟溪后,上了德化、永泰、仙游交界的紫山。這場戰斗從早上打到天黑,紅軍損失巨大,許多紅軍戰士英勇壯烈犧牲,隊伍減員至600余人。閩贛省委委員、彭湃縣委書記兼城防司令部政委方志純(方志敏弟弟)由于腳被打傷被捕。一年后,在尤溪中共地下黨組織的努力下,方志純獲救。隨后,閩贛省委、省蘇維埃政府、省軍區機關將所余的武裝和工作團改編為閩贛省新編第一團,下轄3個營。

1935年4月底至5月初,閩贛省部隊在紫山再次遭到國民黨第五十二師、第九師合圍,處境極端危險。閩贛省黨政軍領導人在紫山上召開了緊急聯席會議,討論如何行動問題,部隊連指導員以上干部共40多名到會。省委書記鐘循仁主張將隊伍轉移到閩西堅持斗爭,但遭到省軍區司令員宋清泉、參謀長徐江漢、政治部主任彭祜等人極力反對,會議無任何決議。

在這關鍵時刻,宋、徐、彭等人暗地叛變投敵,誆騙戰士,將600余人的隊伍分成兩批拉下紫山,投靠國民黨仙游民軍司令部。5月11日,這支武裝被國民黨第九師繳械收押。事變中,只有省委書記鐘循仁、省蘇維埃政府主席楊道明和偵察處長陳常青等人突圍出來,陳常青等5人輾轉回老家贛東北。鐘循仁、楊道明因目標太大,無法回原籍。楊道明化名謝長生,鐘循仁化名黃家法,尋找黨組織未果,在尤溪與永泰交界的闇亭寺出家,鐘循仁法號妙圓,楊道明法號馨揚。閩贛省的歷史就此終結。

?

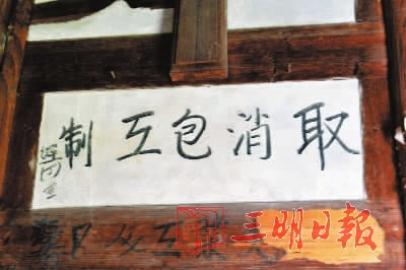

當年紅軍留下的宣傳標語。

保護紅色舊址不忘紅色歷史

鐘循仁和楊道明出家后,隱姓埋名,在解放前曾歷經諸多兇險。鐘循仁后來當了住持,1981年4月去世,享年76歲。黨的十一屆三中全會后,楊道明的經歷得到公正落實,1984年后,他任永泰縣政協常委、委員,永泰縣佛教協會會長,福建省政協委員,福建省佛教協會副會長、顧問,1999年5月逝世,享年89歲。

據楊道明生前回憶,閩贛省遷到京口后,把紅軍傷員安置到尤溪縣臺溪鄉坑美村養傷,得到了當地群眾無私的支持,許多戰士傷好又投入了新的戰斗,跟隨閩贛省機關轉移到尤溪中仙、臺溪一帶,保存了革命的火種。1984年,楊道明曾經來到京口村,確認了當年閩贛省蘇維埃政府就駐扎在張興隆宅第。

在這座民居內的圍墻內壁和房間墻壁上,我們還能看到當年紅軍用毛筆寫下的“農民起來實行土地革命”、“歡迎盧興邦的士兵兄弟拖槍過來當紅軍”、“農民起來打土豪分田地”、“取消包工制”等標語。這些標語字跡模糊,現已被透明的塑料板保護起來。

據了解,尤溪縣十分重視紅色文化的保護和開發,投入資金搶救修復閩贛省蘇維埃政府舊址,恢復成上個世紀三十年代的原貌。如今,這處舊址被確認為省級黨史教育基地,是三明市愛國主義教育基地和縣級文物保護單位。(文中部分內容結合尤溪黨史資料整理)

|