糕點手藝人:父教子學 傳承技藝

| 2017-12-06 11:36:39林生鐘 溫欣孝?來源:三明日報 責任編輯:蔡曉卿 我來說兩句 |

分享到:

|

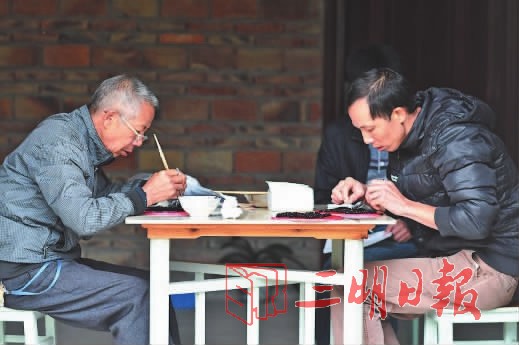

父教子學的匠心傳承

林傳先在糕點上拼字 ●林生鐘/文 溫欣孝/圖 11月22日,農歷十月初五,是大田縣陽春村“千年肉身坐佛章公祖師”的佛誕。此前,村里的糕點拼字藝人林傳先和林明照父子,已經做了多日的手藝活。他們把用五谷雜糧做成的藝術字畫,擺到供奉坐佛塑像的“普照堂”上,祈愿被盜海外多年的祖師真身早日回家、村莊風調雨順和人畜興旺。 供品拼字美如雕塑 林傳先父子做糕點藝術拼字,一年只一次,是專門布置章公佛誕慶典用的。材料取自本地出產的雜糧,都是些素食品,有紅米、黑米、小米、玉米、蕎麥、綠豆、芝麻、紫薯等,它們色彩天然,不添加任何色素。 按顏色的分類,父子倆把原料裝在不同的碗里,然后摻入木薯粉熬成的漿糊,往電腦打好的字模里填充和粘貼起來。一小勺接一小勺,他們倆都小心翼翼和精雕細琢。 父親的年紀大了,已經73歲的老人視力不如年少,而且又患有嚴重的心臟病,他戴著老花鏡給供品拼字,順著字模把“普照奇觀,章公出海重超度;陽春造化,佛祖歸鄉愈顯靈”“福祿壽喜”“五谷豐登”等聯句和祝福語,先填出平面的字幅來。拼好一個字要兩個小時,一天只能完成一個短句。 兒子是父親的徒弟。外出歸來的兒子放下行旅,拿起老父親用篾條削成的鑷子,馬不停蹄地忙碌了起來。他夾起碗中的五彩米粒,在父親描好的字畫基礎上修修補補,把所有的藝術字都勾畫得凹凸有致、棱角分明。作品經過雕琢塑造,線條流暢,字體豐滿,色彩搭配鮮艷,字字句句充滿了厚重的立體感。 藝術字做成,裝點在各式糕點的拼盤上,艷麗別致,如同一幅民俗味濃郁的水彩畫,讓觀者賞心悅目。 奇特的“葜籽糕” 接下來,林明照開始做“葜籽糕”。 這是陽春特有的一道風俗小吃,村里人也稱它為“車子糕”,素食,炭黑色,只在章公佛誕慶典供出。“葜籽”學名叫烏飯果,是野生的南燭樹長出的果實,小如細沙的顆粒,簇擁著灌木枝頭,匍匐在矮小的茅草叢里,每年秋天成熟,當地的山民都會采食。把它做成的糕點,據說含有養身的藥膳成分,章公未坐化前常年食用。 為了籌備慶典,林明照和母親趕到幾十公里外的德化山上采集。因為村里人口多,家家戶戶都在做葜籽糕,附近山上的果子還等不到成熟就已經被采光了。 制成供品前,林明照把曬干的果實取出烘烤,等到有些碳化了,再磨成粉末備用。糯米也拿進熱鍋里翻炒,待米粒開始膨脹,起鍋粉碎。 之后,拿來一個大盆,像和面一樣往盆里加糖、開水,加上果粉和糯米粉,充分攪拌后倒在簸箕里自然晾干。這樣,特色風味小吃“葜籽糕”就做成了,切成條狀,既是供品,也供客人享用,美味里保持著山野間大自然純正的原味。 林明照做的“葜籽糕”風味獨特:微甜,略酸,入口綿柔有嚼勁,既有爆米花的芳香,也有米糕和粘糕融合在一起的味道。別看它黑乎乎的一盤,讓人吃了還想繼續再吃,百吃不膩。 長期改良精益求精 說起祈福字的拼貼,看似簡單,技術含量也不高,林傳先仍掩飾不住心底的自豪:“我們家是村里唯一會做這門手藝的。” 30多年前,社會上掀起了一股傳統文化復興浪潮,曾經被禁止的廟會等民俗活動,在陽春村的普照堂舉行,村民們把藏匿多時的章公祖師塑像,重新供奉了起來。那時,人們還不知道塑像里保存著章公完好的骨骸,2015年在國外的展覽會上發現,被盜20年的佛像里,章公原來有著近千年的歷史。 當地的傳統習俗,在祭祀祖先、置辦廟會或宴請賓客擺酒席時,都要上糕點、糖、果脯。章公祖師佛誕,供筵上自然是每家每戶都傾其所有,以表達敬慕和虔誠之心。 林傳先小時候見過糕點拼盤,但他不知道這些供品是怎么做成的,只覺得那樣很美觀,就琢磨了起來。他請人在紅紙上寫好字詞,然后依葫蘆畫瓢,用果蔬拼湊起來。第一次拿到廟會上展出,全村人稱奇贊嘆。從此,他堅定了做供品拼字的信心,每年都不計報酬為慶典服務。 為了做出更好的效果,長大后的林明照,在材料和制作手法上進行改良。當他聽父親說,章公祖師生前樂善好施,常以草藥救死扶傷,便萌生出了制作與保健相關的供品來。他用“葜籽糕”做襯底,上面的字眼飾以各種谷物自然的色彩。 林傳先是一名虔誠的供品拼字匠,一拼就拼了大半輩子,把這輩子所有的力氣都拼了進去,拼成了生活。林明照也繼承了父親拼字的手藝,成為一名糕點拼字藝人。那些拼字中所需的綠色蓮子芯,全部都是他一顆顆親手精挑細選出來的,純手工活,傾心拼造,每個細節都精致到了骨子里。 每年章公佛誕慶典前,老人依舊和兒子一塊承擔拼字工作。他們坐在自家的客廳里,一整天接一整天地構圖拼字,每一個精美的供品藝術字上,都能感受到他們對平凡生活細節的感知熱愛。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

bbae14b5-4acd-4a00-9e71-32938c68ec33.jpg)

b421a41e-e2fd-4c22-8770-4b0ea4fc4a35.jpg)

12cb18f6-35e2-40ee-9a02-21e9500a9ab7.jpg)