|

上臺前準備好木偶

三明日報尤溪記者站 邱慧敏 蘇春鳳文/圖

“南征北站立奇功,定國安邦建大勛,為子能承父大業,江山誓保報君恩……”11月3日,在尤溪縣中仙鄉西華村的嚴氏中安祠堂里,伴隨著陣陣鑼鼓,傳來了句句字正腔圓的唱戲聲。走進祠堂,玫紅色的臺布上,正在上演一出《薛剛反唐》的提線木偶戲,而表演者是四位老人。

這四位老人,是西華木偶戲的傳承者。其中,嚴希圣、嚴積壇已經71歲了,嚴積財、鄭詒諧也已66歲。

出于對木偶戲的熱愛,他們仍在堅守。今年10月,西華木偶戲被列入尤溪縣第一批縣級非物質文化遺產代表性項目名錄。

巨款購木偶

提線木偶古稱“懸絲傀儡”,由偶頭、籠腹、四肢、提線和勾牌組成,高約兩尺。偶頭以樟、椴或柳木雕成,內設機關,五官表情豐富,竹制胸腹,手有文、武之分,妙趣橫生。

據西華村村民口口相傳,當地的木偶戲可以追溯到清代道光年間,至今已有200多年歷史。木偶戲有劇本臺詞、腔調演唱,后臺有樂器伴奏,經常被周圍鄉村群眾請去還愿、保佑平安,深受歡迎。

西華村有個明山湖,明山湖有著千年古寺“明山寺”,據傳是閩王王審知和部下嚴永云游玩隱居的地方。“差不多是從嘉慶年間開始,每年農歷正月初三,村民們就會抬著王審知圣王爺的神像環繞全村,以祈佑全村百姓風調雨順、國泰民安。”中仙鄉西華村主任陳士余說道,當晚就會在神像前表演木偶戲等。

“我們村有個西華業余劇團,據傳組建于乾隆期間。村里經常有戲劇表演,十分熱鬧。我小時候天天在劇團里玩耍、看劇,對戲劇的東西都很喜歡。”嚴希圣一邊理線,一邊回憶道。1982年,他在報紙上看到了泉州木偶制作藝術家江加走雕刻的木偶后,小時候那顆喜歡木偶戲的萌芽一觸即發。

“小時候見過的是小的,20多厘米,報紙上的那個很大,說有80多厘米高!”他又拿了報紙給好友嚴積壇看,兩個人都十分感興趣,想著泉州也不會太遠,決定自己去那里看看,打算買一套組建木偶戲班。

“我很喜歡,想要創造新的藝術,過想要的生活。”年輕的嚴積壇是這樣想的。

嚴希圣寫信到泉州的文化宮詢問木偶的事宜,不久便得到回信,邀請他們到實地去看看。兩人正有此意,就與家人進行協商、做一系列的準備。

1983年端午節前的一個早上,兩人從西華村翻過山頭,走了18多公里山路到德化縣葛坑鎮,再坐班車去泉州。

走進泉州花巷工藝廠,看著一塊塊木頭精雕細刻后變成一個個生動的木偶,兩個人興奮不已,便打算購買。詢問價格后,兩人的心涼了一大截。本以為只要幾十塊錢,沒想到單單一個木偶頭就要160元,配套的服裝衣帽要另外購買,一套要100多元,搭配起來一個完整的木偶要300多元錢!

“當時一擔谷子才賣16元錢,一個木偶要300多元,一套最少都需要20個角色,加上鑼鼓等,那得多少錢啊。”嚴希圣說,他們暗自盤算,想著自己手里雖有一點積蓄,還是差了很多,但是心里又抑制不住地喜歡,猶豫再三,跟廠家討價還價。雕刻廠老板表示雕刻的木材很貴,價格沒辦法降太多,兩人便允諾自己提供木材,以最優惠的價格定制了一套。

回到村里后,兩人就找到有相同興趣的嚴積財和鄭詒諧,商量一起購買木偶,組建西華木偶戲班。結果,他們一拍即合,都十分爽快地答應了。

當時,嚴希圣開了一家木珠廠,嚴積財和嚴積壇經營瓷廠,鄭詒諧是木工師傅,手頭上都有些積蓄,但是四個人湊在一起,也只有1萬多元,大家又到處籌借了。

費用湊足了,嚴希圣和嚴積壇兩人的心放了下來,到山上找了兩袋當地最好的樟木送到泉州,并付了300多元的定金。

同時,他們也做相應的準備工作,如搭臺、布景等。當年的布需要用布票換,戲班在準備臺布、幕布時,四戶人家的布票湊在一起還是不夠。“當時一個人只能分一丈六的布,我們布臺需要100多丈。”嚴積財說道,不同的場地、不同的劇,用的布都是不一樣的,只能到處找人家借布票。

兩星期后,嚴希圣和嚴積壇又去了泉州,取刻好的21個木偶,“生旦凈末丑”俱全,并購買了服裝、鑼鼓等工具,總共花費了3萬多元。“那天天氣很好,提著裝滿木偶的箱子心里很是高興,100多斤的箱子一點也不覺得沉。”嚴積壇說道。

?

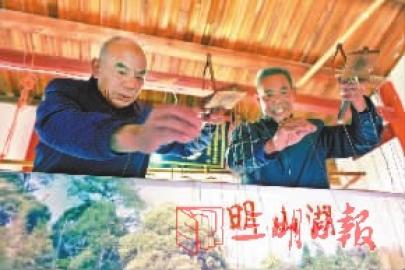

嚴希圣(右)和嚴積壇(左)在表演中

四位老人經常一起看劇本,討論音樂編排等

戲班紅一時

四人組戲班并不是無稽之談,他們在戲劇上各有所長。

鄭詒諧的父親是西華業余劇團的導演、演員,他從小在劇團長大,耳熏目染之下,對戲劇表演頗有心得。嚴希圣頗有戲劇天賦,12歲那年還曾通過了縣閩劇團的招生,但因為年紀小不敢離家,放棄了機會。嚴積財之前就會拉二胡,對樂器比較敏感,嚴積壇則喜歡聽戲,聽得多了,每臺劇就都能哼唱上幾句。

據此四個人做了明確的分工,嚴希圣和嚴積壇負責操作木偶,連說帶唱,嚴積財和鄭詒諧負責敲鑼打鼓、進行伴奏。木偶、樂器、設備等各項準備就緒,戲班正式成立,取名為西華木偶戲彩鳳班。

雖說幾個人都有些底子,但是不足以撐起一場戲。他們虛心、積極向劇團老師傅請教學習,自己也刻苦訓練。

去買木偶的時候,嚴希圣和嚴積壇在雕刻廠里遇到了一個閩南人。他是一個專業的提線木偶表演者,手法嫻熟,木偶在他的手里十分“聽話”。兩人就向他請教如何操作,那個閩南人也不吝賜教。雖然他只會講閩南語,雙方語言不通,但是經過他手把手地教學,兩人還是受益匪淺。

戲班建成,幾個人白天干活,晚上就提著木偶、拿出樂器在那研究。一個木偶高80多厘米,輕的是3斤,重的有8斤,提線有16條。“天天就是提著木偶在那練,手都磨出泡來長出繭,手臂一直舉著,但是也沒有覺得辛苦,能操作木偶感覺很滿足。”嚴積壇說,木偶里面還有機關,可以控制木偶的表情,非常神奇。

經過3個多月的學習和準備,木偶戲彩鳳班在西華舉辦了3場試演活動。

“人一場比一場多,到處都站滿了人,隔壁村的都跑過來看。我們別提多高興了。”鄭詒諧笑著說,人一多,表演都有勁了,一臺戲2個小時也不覺得累。試演后沒多久,就有坂面鎮等周邊鄉村的人,來邀請他們戲班去表演。

演出用的所有器材裝在一起也有好幾大箱子,每個箱子有70斤左右。當時沒有車坐,就一大早每人挑一個擔子,走路去。中午左右到達演出地,下午搭臺布景,傍晚演出。演出規模較大時,四個人不夠用,他們就會邀請西華業余劇團的師傅們來幫忙,一起演出。最多的時候,一場戲要9個人,其中提木偶演出5人、后臺3人、打雜1人。

嚴希圣不僅要說唱、操作木偶,還負責戲班的劇本編寫。雖然只有初中文化,但從小就喜歡看小說,他就根據看過的書改編,寫成劇本,共寫了《包公斗國舅》《紙馬記》等近40個劇本。有的戲,還是根據西華村當地的故事、民情等自編自導的,如《王審知駕臨名山湖》等。

“寫劇本首先考慮一臺戲要出幾個人物,然后要給人物編詞,考慮詞能不能唱出來。”嚴希圣拿著劇本介紹,現在寫好的劇本裝起來已經有兩箱了。他還說:“不同的角色的調是不同的,還要考慮伴奏要怎么配合,我們四個人還經常會一起商量。”

沒多久,西華木偶戲彩鳳班在周邊鄉鎮、隔壁縣都“出名”了,臺溪、新陽、管前、德化、沙縣等地,都向他們發出了邀約,廟會、祈福等,戲班天天往外跑,他們就又買了11個木偶,打算好好演戲。

“有些時候去比較遠的地方,我們還會帶些米,在路邊拾些木柴,就地解決吃飯問題。”嚴積財說,那時交通不便,碰到前不著村后不著店的時候,有錢都沒地方買,自己弄一點將就著吃。

天天往外跑的他們無心照顧家里的生意,加上當時行情不好,幾個人陸續把廠關了,沒有演出的時候就去打零工。有時候打工也經常去不了,一有人來請,四人就得放下手上的活,出門去忙表演。

去一些比較遠的地方,戲班也會多待幾天、多演幾場。“1986年,有一次在新橋(現新陽鎮),我們連續在那里演了2個多月,演完這家去那家,有時候一天要演個兩三場。”嚴積壇回憶,那是出門最久的一次了,唱得嗓子都沙啞了。

碰上逢年過節,是戲班最忙的時候。農歷十二月廿七、廿八才回家,正月初三就又出去演出了,有時候好多家要同一天演出,還需要協調錯開才排得過來,要是遇上像正月十五這樣的好日子,都要提前一個多月來預定。最紅火的那段時間,他們一年可以演100多場,多的時候會有1000多名觀眾。

繼續演下去

隨著時代發展,人們的文化生活越來越豐富,加上審美情趣的變化,觀賞戲劇的人也少了。上個世紀90年代,西華業余劇團就解散了。木偶戲一年也就演出30場左右,有時候一年到頭也沒有幾場。

“條件越來越好了,有車坐不用挑著擔子走那么遠了,但是看的人卻越來越少了。”鄭詒諧說道。

木偶戲的表演,難以維持四個人的家庭生活。他們曾經也有過想把這些木偶賣掉的想法,最終還是舍不得。“在自己手里那么多年了,哪里能說賣掉就賣掉。”嚴積財說道。

四個人又堅持了10多年,邊打些零工,維持生活,每當有人來請,他們就聚到一起去演出。

至今木偶戲表演用的所有物品都是當年購置的,戲班有好幾次都想把一些衣服、樂器等進行更新換代,都由于經費緊張屢屢擱置。之前業余劇團留下來的4個比較小的木偶也因為多次搬動而遺失。

現在雖然演出少了,他們依舊會選晴好的天氣,每兩個月把木偶等道具拿出來曬曬太陽,進行養護,有時候也會自己演上一場。“表演的時候手上都是汗,沾在絲線、衣服、勾牌上,不曬一曬會發霉的。”嚴積壇邊給木偶換線邊介紹。

前年,西華村的木偶戲登上了尤溪《鄉村大舞臺》進行表演,為尤溪人民上演了一出好戲。他們也備受鼓舞,同時希望通過這樣的平臺宣揚傳統文化,讓有心人加入到他們的傳承隊伍中。嚴積財說:“年輕人過年回來看到愿意拿著把玩一下,但畢竟賺不到錢,又累。大家還是選擇出去打工。”

現在,四位老人已逐步邁入古稀之年,今年戲班演了近30場戲。最近幾天,2日至4日,西華村里又熱鬧了起來,《天鵝宴》《鬧花燈》等輪番上演,每天從早到晚演5、6場戲。

但后繼無人的窘境和演出技法都瀕臨失傳,他們希望以這次納入縣級非物質文化遺產代表性項目名錄為契機,西華木偶戲彩鳳班能后繼有人。

讓人感動的是,他們對木偶戲的那份熱愛仍是無人能及。“只要有人想看,我們還是會繼續演下去。”嚴希圣堅定地說。

|