普查隊在將樂縣光明鎮山地合影。 訪將樂中醫傳人楊延松 三明日報將樂記者站 陳雨麗 4月21日至27日,由福建中醫藥大學藥學系教授范世明帶領的團隊,在將樂縣開展為期7天的第四次全國中藥資源普查,當地中醫傳人楊延松為團隊做向導。“認識了更多草藥,還跟范教授交流將樂本地草藥療法。”說起這次的收獲,楊延松感慨良多。 楊延松傳承祖傳醫術,40年堅持自采當地野生草藥給人治病,在當地小有名氣。 祖上七代行醫 楊延松今年48歲,將樂縣光明鎮人,祖上七代行醫,從小耳濡目染,繼承祖傳醫術。 從8歲開始,每逢節假日,楊延松就跟著爺爺上山采藥。“帶上干糧上山,有時一座山、一條溝都要爬好幾天,背著幾十上百斤重的草藥。一路上,爺爺跟我講解藥名、藥性和藥用功效。”他回憶說。 楊延松保存有9本祖傳醫書。他翻開其中一本:“你看,清肺敗毒散的藥方,跟新冠疫情期間,電視上公布的差不多。” 楊延松的病人,主要是患風濕、肝炎、頸椎病、腰椎病等慢性病。2018年,為了方便縣內外患者上門看病,他將藥鋪從光明鎮搬到了縣城。 去年底,在將樂務工的黃先生,突然便血。“他是天天在外面吃飯,胃出血。”經過診斷,楊延松為他開了5天的草藥,治好了。 “祛傷祛毒,風濕、頸椎、腰椎等都可以用,每年用量約1500貼。”楊延松有一款祖傳自制膏藥,由茶油、松節油、細辛、七葉一枝花等草藥熬制而成,“有一家養生館,每個月都會買50貼,客人按摩后貼到頸椎上,緩解酸痛。” “我小時候就長過疔子,草藥一敷就消掉了。”去年8月,在縣城修車的于師傅,后背長疔子,疼痛難忍。楊延松為他針灸后,貼上膏藥,第三天就消掉了。 自采當地野生草藥 “除了少數幾味本地沒有的藥材,我都是用本地的草藥,一方水土養一方人。”楊延松認為,本地的新鮮草藥,純天然,無污染,功效更強。“比如卷柏、茵陳和夏枯草,山上長得多,平時也常用。泄火清熱解毒的白花蛇舌草,利尿消腫,活血止痛,一次就好。” “作為中醫,不認識藥,沒嘗過藥,不會采藥,不懂藥性,學到的中醫藥知識永遠是理論上的。”楊延松說。 40年來,每逢晴天,楊延松都輾轉行走在縣里各個山頭采藥,“哪座山上長哪些草藥,我都清楚。”每年他上山采藥近100天。 跋山涉水,采藥艱辛,“受傷,摔倒,是常有的事。”有時,下雨路滑,或踩到石頭腳打滑,腳扭傷了。“回家后,馬上扎針、貼膏藥,新傷好治,第二天就好了。” 每次回來,第二天,楊延松就將采回的草藥,用清水洗掉泥沙,細的切段,粗的切片,再粗一些的,手工砍斷。處理好后,用竹匾晾曬在自家庭院里。 楊延松還將一些常用、急用的草藥挖回來,移栽到自家菜地、附近空地。至今他已移栽了杜仲、石斛、大血藤、金錢草等30多種草藥備用。 “現在采草藥比以前更困難,要走更多更遠的路。”野生草藥有減少趨勢,中藥材面臨的困境讓楊延松憂心。 “如今的竹山、田埂、河灘,很少看到草藥。”楊延松說,草甘膦對植物的破壞很嚴重,草甘膦一噴,植物就不再長了,這是野生草藥減少的主要原因。 “我們采藥,都是采一部分,留一部分。”楊延松說,“前幾年,貴州人、廣西人過來大量采摘黃精、金線蓮、七葉一枝花等珍貴藥材,一次性就把整座山挖采完了。好在這幾年政府管得嚴,野生草藥資源恢復了一些。”

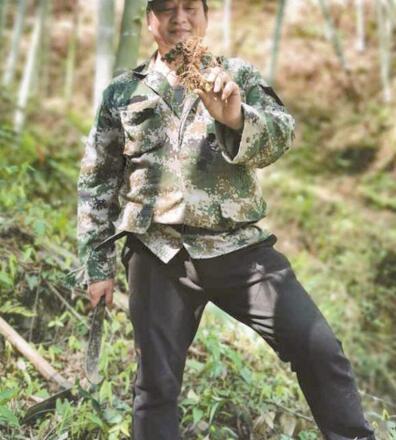

楊延松在采集珍貴藥材黃精。 中醫藥需要傳承保護 “中醫在養生、預防疾病、治療慢性病方面,有優勢。”楊延松介紹了幾個能提高免疫力的養生食療方:蔥白7根、香菜頭7根、姜3片,切成米粒狀,加上鴨蛋、雞蛋各1個一起燉,連吃3天,對風寒感冒初期有效;石橄欖燉排骨湯,對治療咳嗽有輔助作用;盛夏時節,將魚腥草、海金沙或劉寄奴煮成湯水喝,清熱解暑。 對于楊延松來說,行醫采藥就是一個不斷學習、提高自己的過程。“有些病人,久病成醫,我經常跟他們交流,有時也能得到意外的‘真傳’。” “我有個治療喉嚨痛的藥方,是祖上傳下來的,送給你吧。”一位60多歲的婆婆,患風濕多年,膝蓋疼,楊延松免費為她治病用藥后,收到了這份禮物——這藥方只有2味藥,經驗證確實有效。 “現在沒人做木匠,藥方也用不上了,真擔心在我手上失傳了。”一位80多歲的木匠,將2味藥組成的接骨秘方“魯班藥”送給了楊延松。木匠說:“傷到骨頭,只要皮還連在一起,敷藥后,十幾天就長好了。我以前做木工受傷,自己用過。” 楊延松非常希望祖傳醫術、民間秘方能一代代傳下去。兒子小時候,也被他帶上山采藥。現在兒子20多歲了,在外務工。楊延松希望兒子能回來接班。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

30c777fa-f1e6-44e0-8049-0b81530bb2e5.jpg)

e6607985-5e62-41d5-8179-b046285f4276.jpg)

4af37997-78b5-46cb-985b-10d5efb4f78a.jpg)

7000984d-efd9-45c7-91fe-a220ec5a53e8.jpg)