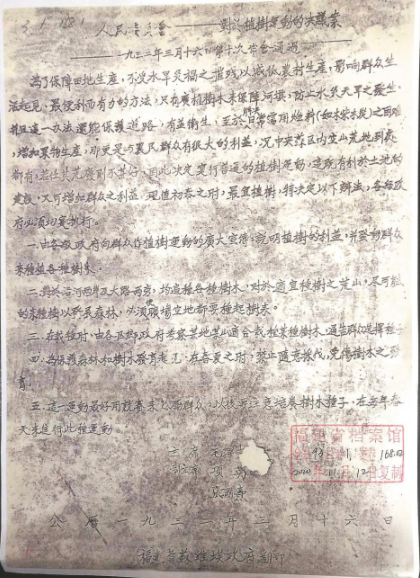

清流縣大豐山省級森林公園(資料照片)

《人民委員會對于植樹運動的決議案》復印件(資料照片) 東南網3月23日訊(福建日報記者 全幸雅 徐文錦 通訊員 曾鳳清 吳火招)在中國國家博物館,一份《人民委員會對于植樹運動的決議案》(以下簡稱《決議案》)靜靜躺在櫥窗內,它見證了中國共產黨開展的首次植樹運動,也是至今為止全國發現的唯一一件同類紅色文檔。 《黨史文苑》曾刊載瑞金中央革命根據地紀念館鐘軍所作《中央蘇區植樹運動研究》一文。文中明確指出:“《人民委員會對于植樹運動的決議案》是中國共產黨第一份關于植樹運動、發展林業的重要文獻,它的頒布,隨即在中央蘇區掀起了一場轟轟烈烈的全民植樹運動。” 然而,少有人知道,這份文件的發現地是福建省三明市清流縣。 1975年5月28日,清流縣長校鎮黃坑村村支書李日靖在修繕其伯父李蘭芳的舊屋時,從坍塌的房梁墻洞內掏出了一個油紙包。打開層層包裹,里面幾張大小不等的紙張呈現在眼前。其中,最大的一張紙上書寫著標題“人民委員會——對于植樹運動的決議案”,落款時間“公歷一九三二年三月十六日”,下方備注“福建蘇維埃政府翻印”。 李日靖趕忙將文件悉數交給了駐村工作組。但他心里納悶:一輩子種田的伯父,家中怎么會藏有這些紅色文件? 經過相關考證,一段鮮為人知的紅色故事浮現于世。 原來,黃坑村是革命老區基點村,也是當年紅軍地下交通要道必經之地。1929年至1932年間,清流里田鄉人、共產黨地下交通員肖忠財曾租住在李蘭芳家,在黃坑村秘密開展大量革命工作,并發展李蘭芳為地下交通員。李日靖猜測,這批紅色文件是同一時期被藏入墻洞內的。 早在中央蘇區成立前,其所在的贛南和閩西部分地區就存在著嚴重的生態問題:近代以來人口急劇增加、人地矛盾突出,為解決糧食等問題,人們亂砍濫伐、毀林開荒致使水土流失。 上世紀30年代初,中華蘇維埃共和國臨時中央政府剛成立不久,為把蘇區建設成為鞏固的革命根據地,沖破國民黨對蘇區的經濟封鎖,中央蘇區政府開展了積極的經濟建設。《決議案》正是在此時頒布的。 《決議案》共400多字,以群眾性植樹運動為切入點,清晰闡明了植樹運動的意義、目的及具體措施,旨在改善根據地環境,增加物資供給,于1932年3月16日通過并頒布實施。 “對于沿河兩岸及大路兩旁,均遍種各種樹木……在栽樹時,由各鄉區政府考察某地某山適合栽種某種樹木……春夏之時,禁止隨意采伐……”《決議案》對如何發動指導群眾開展植樹運動作出了詳細闡釋。 《決議案》不僅使生態保護觀念在整個中央蘇區落地生根,還影響了涉及湘贛、閩浙贛、鄂豫皖和川陜蘇區的大片區域。 同年6月,江西省第一次工農兵代表大會提出“實行所有的荒山地種樹木,已有的森林不準任意破壞”; 1933年春,福建省工農兵政府發出號召,要求“每個人最少種十株油茶樹,或最少種十株松樹”; 在發現《決議案》的黃坑村,“不亂砍伐,合作造林”被寫入了《村規民約》。 “20世紀30年代,中國共產黨人在中央蘇區領導開展了‘猛烈的植樹運動’,《紅色中華》作過相應報道,但此類文獻此前未有發現,直至在清流發現這份《決議案》,為這段歷史提供了有力的佐證。”清流縣博物館館長劉光軍說。 據《福建省志·檔案志》記載,當時發現的這批紅色文檔被轉送至中央檔案館,而后珍藏于中國國家博物館。 記者感悟 綠色發展理念一以貫之 陽春三月,恰逢植樹季。驅車于清流縣境內,碧空如洗,山明水秀,滿目新綠。 清流是原中央蘇區縣之一。這片紅旗不倒的革命根據地,也是中國共產黨生態文明理念的早期實踐地。據清流縣林業局考證,目前全縣境內仍保存有20世紀30年代種植的木梓10余公頃。 在當年植樹運動的影響下,油茶產業在當地迅速發展。目前,清流縣共有油茶面積5437公頃,占全縣經濟林總面積近四成,年產油茶籽1.5萬余噸,享有“中國油茶之鄉”的美譽。如今,清流縣已是“全國綠化模范縣”、我國南方重點集體林區縣之一。 學黨史,悟初心。正如中共福建省委黨校生態文明教研部主任胡熠教授所說,《決議案》的頒布與發現意義重大,這是中國共產黨在革命戰爭時期關于植樹運動、生態保護和發展林業的重要歷史文獻,蘊含著中國共產黨人早期對生態文明建設的初步探索,也彰顯了中國共產黨重視生態保護,進行生態文明建設的一貫政治主張。 如今重溫這份重要的歷史文件,我們仿佛穿越回那個戰火紛飛的年代,愈發深刻地理解體會到中國共產黨始終如一的為民初心。以古觀今,我們才能更加準確地把握習近平生態文明思想的歷史邏輯和時代價值,增強落實綠色發展理念的政治自覺,為實現人與自然和諧共生的現代化不懈奮斗。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

30c777fa-f1e6-44e0-8049-0b81530bb2e5.jpg)

e6607985-5e62-41d5-8179-b046285f4276.jpg)

4af37997-78b5-46cb-985b-10d5efb4f78a.jpg)

7000984d-efd9-45c7-91fe-a220ec5a53e8.jpg)