寧化:游漿駝子 老手藝游出新生意

| 2018-12-27 10:10:47范日樑 雷露微?來源:三明日報 責任編輯:林張清 我來說兩句 |

分享到:

|

|

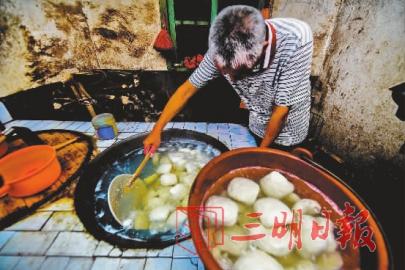

三明日報寧化記者站 范日樑 雷露微/文 蘇燕明/圖 12月20日下午3時,寧化縣城郊鄉馬源村村民馬信連和妻子又開始忙碌“工作”起來,做駝子。 “駝子”是寧化客家特色小吃,其制作工藝與游漿豆腐類似,但工序較復雜,含水量更少,寧化人把它和豆腐區分開來,稱為“駝子”。 對馬源村村民來說,駝子是祖傳技藝,也是經濟來源之一,最輝煌時全村120戶都做駝子賣,現在有40多戶在經營。駝子為村民們帶來豐厚的回報,大部分村民靠著做駝子買房買車,過上了殷實的生活。 做一天賣一天 今年67歲的黃蘭秀和駝子打了一輩子交道,現在仍然沒有放下。談起上世紀八十年代做駝子的情景,她記憶猶新。 “睡覺前就得把黃豆泡下去。”黃蘭秀說,那時,她與婆婆、丈夫一起做駝子,做一天賣一天,一天做5鍋。凌晨3時,磨黃豆、撿柴火、做駝子,一家人分工明確。 磨黃豆最辛苦。黃蘭秀回憶,過去沒機器,靠人工石磨磨漿。一個人一邊推石磨一邊添料,添料時還得注意黃豆和水搭配均勻,不然磨出的豆漿就老,影響豆腐產量和質量。磨一鍋需要花費近一個小時,如果做的好,5鍋下來,可以做出500多個駝子。 駝子做好了,賣也是問題。馬源村距縣城10公里,不通公路,得走小道,挑著百斤重的駝子,走近兩個小時,當時城區人口少,早上5時出發,有時要賣到晚上8時。 “做駝子只能勉強維持一家人的生活。”黃蘭秀說,當時物價低,駝子0.5元可以買8個,天天都賣完,一個月才有150元的收入。 游漿最考驗技術 馬信連今年46歲,父母親做了30多年駝子,從小到大,經常幫母親打下手的他耳濡目染下,做駝子也不在話下。 “真正開始做駝子才4年多。”馬信連坦言,早些年,自己有一身力氣,在外幫人割松脂補貼家用。近幾年,老人身邊離不開人照顧,自己體力也大不如前,便想著回家繼承家業。 制作駝子工藝繁瑣,得經過去皮、浸泡、磨漿、游漿、過濾、煮沸、壓制成型等程序。馬信連笑著說,其中最考驗技術的還是游漿,得心平手穩,剛開始做的時候就因為毛躁,沒少把駝子做壞。 馬信連邊說邊拿著一個木制大瓢,瓢里裝滿鹵水,木瓢在他手中輕盈轉動,傾斜著將鹵水往豆漿里滲透,慢慢地豆漿呈現出雪花般的豆腐花。 村里做駝子的人少了,但做出的駝子并沒有減少。馬信連說,現在家家戶戶都買了電磨機,一鍋駝子,幾分鐘就把黃豆磨好了,如今馬源村每天還要向城里供應1.5萬個駝子。 “孩子都開始工作了,家庭壓力不大。”現在,馬信連夫妻倆一天只做3鍋駝子,從下午開始,做到晚上,早上再用三輪車運進城,兩個小時就能賣完,一天能有300多元收入。 去年,他家在城區買了一套新房。 馬源駝子不愁賣 12月15日,城郊鄉在馬源村舉辦駝子美食文化節,美味的駝子、清新的風景,讓千余名游客流連忘返。 村主任馬定根介紹,馬源村的駝子是游漿做出來的,用的是山泉水,駝子都是“白白胖胖”的,比起石膏做的駝子更健康,吃起來也更有口感。 “我家的駝子,每天都供不應求。”村民馬玉珠說,不管是鄰居還是周邊的商戶都會提前上門預定。 每年林博會期間,馬玉珠還向參加小吃展的商戶提供上千個駝子。“最瘋狂的一次連續做了16個小時駝子。”馬玉珠笑著說,前年林博會期間,她接到2000多個駝子的訂單。從傍晚6時開始,持續做到第二天上午10時,10多個小時不間斷做下來,真是累癱了。 駝子可煎、可鹵,也可以和肉類一起燜,清爽滑嫩的駝子,咬上一口,濃烈的豆香味唇齒留香,這大概就是大家愛吃駝子的緣故吧。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

2ea687bf-cc0d-4376-8bc7-9add662e8d1a.jpg)

ae8a0648-5cde-43ab-8612-08c58566a03e.jpg)

00cc9381-2fc9-4b63-ac2a-6ab0445c81cf.jpg)

c2e924bc-b662-4eef-b011-35c511eba5ef.jpg)

3a27c386-b4e2-4795-af24-9aa03415ad66.jpg)