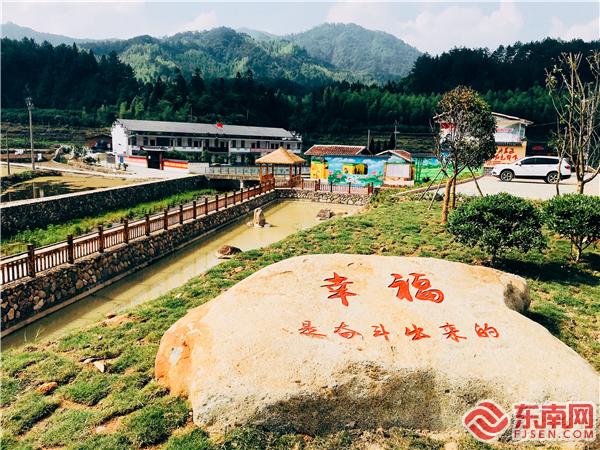

嶺下村貌。新橋鄉(xiāng) 供圖 東南網(wǎng)三明8月24日訊(通訊員 吳文凱 熊明歡 黃利琴)嶺下村,位于三明市泰寧縣新橋鄉(xiāng)和上青鄉(xiāng)交界處,海拔480米,是新橋鄉(xiāng)海拔最低的村。山村四周山林聳立,地勢險(xiǎn)要,是新橋鄉(xiāng)的門戶隘口。1934年3月22日至27日,紅軍與敵人在此爭奪要地,展開了8次壯烈的嶺下阻擊戰(zhàn)。 紅色精神代代相傳。如今,這個(gè)中央蘇區(qū)基點(diǎn)村通過深入挖掘紅色旅游資源,建設(shè)紅色文化展廳、游擊隊(duì)之家、紅軍文化墻等,通過開發(fā)利用紅色史跡、打造紅色文化教育基地、發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)革命老區(qū)新發(fā)展。

紅色彩繪。新橋鄉(xiāng) 供圖 壯烈的嶺下戰(zhàn)斗 8月,走進(jìn)泰寧縣新橋鄉(xiāng)嶺下村,一棟正在修繕的古建筑吸引了記者的目光。“這里是嶺下蘇維埃政府舊址,原是村內(nèi)的鄧氏宗祠。今年鄉(xiāng)里爭取資金對(duì)其修繕,為我們鄉(xiāng)紅色文章又添上一筆。”新橋鄉(xiāng)文化站站長嚴(yán)建華介紹道。 飄揚(yáng)的紅旗、紅軍的彩繪、紅色的雕塑……走進(jìn)嶺下村,到處都能感受到濃郁的革命氣息。 時(shí)間回到80多年前。1934年3月第五次反“圍剿”期間,泰寧縣被敵人攻陷后,紅軍組織隊(duì)伍向建寧革命根據(jù)地轉(zhuǎn)移。國民黨軍湯恩伯部第四師與樊嵩甫部第七十九師、第六師緊追不舍,分南北兩路,從泰寧縣城和江西省黎川縣德勝關(guān)向建寧革命根據(jù)地逼近,意圖對(duì)根據(jù)地形成南北夾擊。 形勢緊迫,為打破國民黨軍合圍建寧的計(jì)劃,紅軍組織了超5個(gè)師的兵力,依托新橋鄉(xiāng)門戶隘口嶺下村,對(duì)國民黨軍進(jìn)行阻擊,掩護(hù)隊(duì)伍進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,由此進(jìn)行了大大小小8場戰(zhàn)斗。 3月25日的戰(zhàn)斗尤為慘烈。為破壞敵人工事,當(dāng)日,紅五軍團(tuán)十三師組織三個(gè)團(tuán)兵力對(duì)國民黨軍陣地進(jìn)行突擊,作為前梯隊(duì)的三十八團(tuán)驍勇善戰(zhàn),突擊在前,攻陷了國民黨軍剛修建的兩座堡壘,自身也付出了慘重傷亡。據(jù)原三十八團(tuán)營長魯瑞林在他撰寫的《從馬夫到將軍》一書里回憶,經(jīng)此一役,三十八團(tuán)從團(tuán)長、團(tuán)政委到連排級(jí)的干部中,除他一人外,其余全部壯烈犧牲。 慘烈的戰(zhàn)斗持續(xù)了6天5夜。在將近一周的戰(zhàn)斗中,紅軍共打死打傷敵軍1000余人,繳獲槍支500余桿,彈藥無數(shù),有效阻擊了敵軍合圍建寧的行動(dòng),為大部隊(duì)爭取到充分的轉(zhuǎn)移時(shí)間。 |

相關(guān)閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發(fā)給好友 【字號(hào) 大 中 小】 |

30c777fa-f1e6-44e0-8049-0b81530bb2e5.jpg)

e6607985-5e62-41d5-8179-b046285f4276.jpg)

4af37997-78b5-46cb-985b-10d5efb4f78a.jpg)

7000984d-efd9-45c7-91fe-a220ec5a53e8.jpg)