陳了齋祠堂(忠肅陳公祠、了齋書院)位于沙縣城一小學校園內,是一座正對校門的木構古建筑。1947年至1951年,陳了齋祠堂改為縣立初級中學校舍;1951年為城關第一小學校舍;1962年堂前牌坊及圍墻因擴建道路而拆除,目前僅剩占地面積400平方米的正堂部分。

陳了齋祠堂正門。 陳了齋祠堂祭奠的是陳瓘(1057年—1122年),字瑩中,號了齋。該建筑原為陳瓘故居,其祖父陳世卿由永安(舊屬沙縣管轄)固發沖(今貢川)遷居沙縣城西。陳瓘自幼在家中書院讀書,宋元豐二年(1079年)進士,殿試成績為一甲第三名(探花),官至右司諫(四品)。陳瓘敢于仗義直言,不與蔡京、蔡卞、章敦、安敦等好大喜功權臣為伍,因被忌恨而屢遭貶謫,宣和四年(1122年)卒于流放地楚州(今江蘇淮安)。

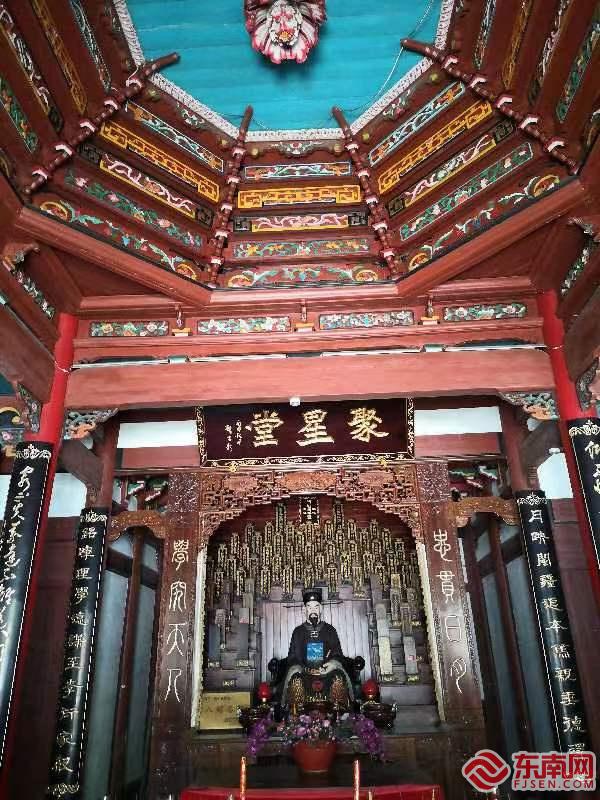

聚星堂。 勤奮好學的榜樣 陳瓘刻苦求學,以殿試第三名(探花)成績為沙縣學子樹立勤奮好學的榜樣。他飽讀詩書、博覽經史,對儒家倡導的“修齊治平”有著發自內心的自省自謹,也是他面對困頓的精神支柱。 他在《雜詩二首》其一云:“床頭史記千番紙,世上興亡一窖塵。惟有炳然周孔道,至今余澤浸生民。”從中表明陳瓘飽覽中華典籍,對傳承文明道統有著文化自覺。 其二:“大抵操心在謹微,廖差千里始毫厘。如聞不善須當改,莫謂無人便可欺。忠信但將為己任,行藏終自有天知。深冬寒日能多少,已覺東風次第吹。”表明他對儒家慎獨自省修身方法的執著追求。積思成言、積言成行,陳瓘潔身守道的人生態度一直為后人所稱頌。 陳瓘書法造詣頗深,他的《仲冬嚴寒帖》珍藏在臺北故宮博物院。 重視教育的篤行者 陳瓘主張教育是一個人成長的重要途徑,并提出兩個重要觀點:擇師、幼學。 陳瓘認為“擇師”是求學第一要務。“思誠之道,莫先于學;務學之要,在于求師”(《責沈文》)。學生在老師循序漸進指導下,才能做到“心遠而莫御,氣融而無間;物格而不惑,養熟而道凝”。 其次是“幼學”理念。“幼學之士,先要分別人品之上下。何者是圣賢所為之事,何者是下愚所為之事。向善背惡,去彼取此,此幼學所當先也。”(《諭子侄文》)陳瓘認為兒童一入學就要加強是非、善惡等思想教導,要在人品為學上下功夫。陳瓘的“幼學”教育理念被朱熹接受,他的《諭子侄文》被朱熹編入《小學 》中。 清正廉潔的楷模 陳瓘初入政界就面對北宋新舊黨爭亂象,他認為“朝廷之所謂是非者,乃天下之是非也”不能以“合其取舍為是,不合其取舍者為非”。(《論國是》)他撰寫折奏《論蔡京疏》向皇帝指出蔡京不端品性和結黨營私之舉;撰寫《尊堯集》對王安石政事、學術理論進行批判。陳瓘調任越州通判時還兼任明州通判,按當時制度規定可以領兩份“職田”,但他堅決不要明州那份田租,把它上繳府庫。宰相章惇以老鄉身份拉攏他,陳瓘反而向章惇建議要“消朋黨,持中道”。靖康元年(1126年),宋欽宗有感于陳瓘忠于職守,特贈陳瓘為諫議大夫,并指定在沙縣故居“欽建”了齋祠堂。南宋高宗紹興二十六年(1156年),特賜謚為“忠肅”。 陳瓘清正廉明的形象深得人心,一些文人墨客以他為原形進行創作。如明代鄭瑄《昨日庵篡》之陳瓘《飯后一句話》篇,肖良有《龍文鞭影》之《陳瓘責己》篇,馮夢龍《智囊》之《陳瓘料事如神》《陳瓘攻蔡京之惡》篇,施耐庵《水滸傳》第97回“陳瓘諫官升安撫,瓊英處女做先鋒”、第100回“張青瓊英雙建功,陳瓘宋江同奏捷”等。 (作者:邱澤忠 文/圖) |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

30c777fa-f1e6-44e0-8049-0b81530bb2e5.jpg)

e6607985-5e62-41d5-8179-b046285f4276.jpg)

4af37997-78b5-46cb-985b-10d5efb4f78a.jpg)

7000984d-efd9-45c7-91fe-a220ec5a53e8.jpg)