東南網青海5月20日報道(本網記者 陳艷艷)生態環境保護和經濟發展不是矛盾對立的關系,如何把生態優勢轉化為發展優勢?地處青海省東南部的黃南藏族自治州堅持生態立州戰略,全面建設山水黃南,在生態保護和高質量發展上走出了一條黃南特色的綠色發展之路。 建成雪多牦牛保種場 地處三江源腹地的黃南州河南縣是全國面積最大的有機畜牧業生產基地,可利用草場面積61萬公頃。雪多牦牛是由河南縣當地野牦牛經千百年自然選擇和人工馴化發展而成的,與大通牦牛、環湖牦牛并稱“青海三大牦牛”。

雪多牦牛。 多年來,雪多牦牛因個體大、產肉多、肉質好、極耐粗飼、抵抗力強等眾多優點,深受當地牧民喜愛,是青海高海拔地區牦牛類群中極具特色的一支,是培育牦牛、肉牛新品種、品系及發展牦牛的優良種源和重要資源基礎,也是發展高原綠色生態養殖業和特色畜產品產業的寶貴資源。 2019年,河南縣以擴群增量為目標,以“合作社+牧戶”運營模式發展能繁母牛群,通過集中飼養、繁殖、提純、復壯以保護地方品種的基因資源優勢;利用養殖大戶、牧民專業合作社帶動養殖戶發展,逐步增加存欄量,建成河南縣雪多牦牛保種場。 位于河南縣賽爾龍鄉蘭龍村的雪多牦牛保種場,占地約600畝,新建現代化牛舍18間。該保種場通過優選優育的方式,組建純種雪多牦牛核心群200頭、擴繁群1000頭,定型年可盈利約150萬元,實現新增固定資產1297.28萬元。 “通過保種場的建設,不僅為河南縣找出了一條適合雪多牦牛生產的路子和建立健全良種牦牛繁育體系,也為區域畜牧業發展創造了新的經濟增長點,同時對提高農牧民收入都有很強的現實意義。”河南縣農牧水利和科技局局長才旦公保說。 打造澤庫羊繁育和畜種保護基地 來到位于黃南州澤庫縣和日鎮的吉龍村,這里的牧民靠放養澤庫羊,也提高了收入,致了富。 吉龍村,是澤庫羊的核心養殖區之一。澤庫羊個子高、肉質細膩、毛色亮、體重大。為了更好地與產業對接,2015年,吉龍村成立了生態畜牧業專業合作社(全縣29個生態畜牧業合作社之一),建設了14個標準化的羊舍,養殖規模達5000多只。合作社以草定畜、舍飼圈養、分片放牧,對草場按季節劃區輪牧,遏制了草場退化趨勢。

澤庫羊。 2020年,吉龍村又成立了股份制經濟合作社,帶動全村261戶牧戶實現“資源變股權、資金變股金、牧民變股民”的轉變。目前,通過牲畜和資金入股,全村牧戶入社率達到100%。 據統計,2022年,合作社出欄澤庫羊1200只,實現收益161萬元,為社員分紅19.98萬元。吉龍村村民公保多杰于2015年入股到合作社,目前是合作社的放牧員,工資加上分紅每年能拿到5萬多元。他說,能在家門口掙到錢他很滿足。 據和日鎮鎮長薛向順介紹,目前全鎮共11個行政村,其中有9個村成立了生態畜牧業專業合作社,在“拉格日模式”的引領下,打造澤庫羊繁育基地和畜種保護基地,“今年,各合作社加大了舍飼和基礎設施建設,擴大了養殖規模,將進一步促進群眾增收。” 全國首個“牦牛”產業園 立足牦牛、藏羊兩大主導產業,澤庫縣以國家級現代農業產業園區為基本平臺,推進全縣農牧業產業化高質量發展。

澤庫縣國家現代農業產業園。 據悉,澤庫縣國家現代農業產業園是全國第一個以牦牛產業為主導產業的國家現代農業產業園區。產業園整體包括2個園區,分別為有機畜牧業產業園區(縣城園區)和高原生態農牧業科技示范園(西部園區)。園區總面積328.29萬畝,覆蓋澤庫縣澤曲鎮、和日鎮、寧秀鎮、西卜沙鄉、多禾茂鄉3個鎮、2個鄉的28個村及巴灘牧場。 截至目前,該產業園區引進青海西北弘有機資源開發有限公司、澤庫縣葉堂高原有機產品開發有限公司等產品加工企業6家、電商服務企業1家、牦牛高效養殖企業1家,入駐省級精準扶貧產業園小微企業16家,園內生態畜牧業合作社29家。 據統計,2022年產業園實現總產值30.14億元,主導產業產值23億元,占總產值的76.3%,產業園二三產業產值與總產值比值達到了76%。 牦牛奶冰淇淋、牦牛奶粉、牦牛奶酪、牦牛藏羊肉醬……位于澤庫縣的雅稞生態農牧業資源開發有限責任公司依托澤庫牦牛藏羊、青稞產業等優質資源稟賦,成功研發了地理標志農畜產品15種。該企業董事長多吉才讓表示,從2021年起,通過政府扶持和企業自籌,公司在澤庫縣國家現代農業園開建總投資2340萬元的澤庫牦牛乳制品加工生產基地項目,2023年將全面建成,預期實現年產值829.5萬元,解決45人的就業問題。 生態修復的“智慧大腦” 5月的青海黃南州,草木萌發,綠意漸現,草場也煥發了新的生機。如何保護當地的“山水林田湖草”?河南縣以生態保護、生態修復為出發點,以提供生態治理智慧解決方案為目標,建成三江源生態大數據平臺和三江源生態大數據空間。生態大數據空間總建筑面積3450平方米,于2019年4月正式上線投入使用。

河南縣生態大數據平臺。 三江源生態大數據平臺“一圖一網一平臺”知曉6997.45平方公里生態變遷,是生態修復和產業發展的智慧大腦,通過數字生態管理,知、防、管、預,將管理數字化、產業智能化。平臺圍繞“山水林田湖草”全生態要素,通過衛星遙感、無人機、物聯網、人工采集等多種方式,對全縣6997.45平方公里范圍內的39個牧委會進行“水、土、氣、人、草、畜”等生態本底數據收集、檢化驗,進村入戶調查,采集草場的利用情況與載畜信息,對當地生態退化情況進行調研。平臺涵蓋生態體檢、草畜平衡、生態治理和草原災害預警等8大系統60余個功能模塊,為三江源地區乃至全國草原區“生態優先、綠色發展”之路提供寶貴經驗。 河南縣農牧水利和科技局局長才旦公保說,通過生態資源及蒙古族人文展區、生態建設成果展示區、生態旅游展區、有機畜牧產品展區、生態大數據智慧中心五大展區,將河南縣生態本底、自然風光、大美山河、生態環境建設及高質量發展成果濃縮提煉,打造成河南縣城市生態會客廳,也是生態科普教育中心,讓生在這里、長在這里的人記得住家鄉的一山一水、一草一木,展現人與自然和諧共生的生命共同體。 據悉,生態大數據空間搭載生態大數據,既是河南縣生態資源、生態環境建設與高質量發展的一個縮影,同時也是生態修復和綠色產業發展的智慧指揮中心,開創了智慧生態管理的新模式。 草原上的“生態守護者” 這里的草原美、河水清,藍天白云下,牛羊兒歡暢,還離不開一群人,他們用雙腳丈量草原,巡遍每一處,探盡每一點……他們就是草原生態管護員。

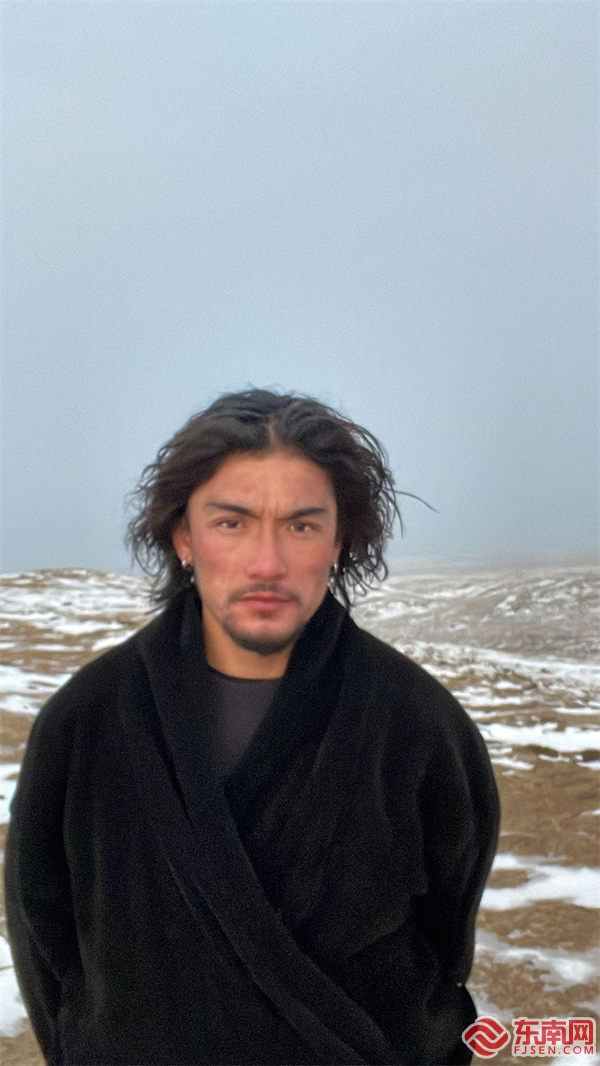

雅扎。包拓業供圖 今年,一名藏族草原小伙雅扎因粗獷野性與甜美純真共存一身,而火出圈。據了解,今年26歲的雅扎就來自黃南州澤庫縣,而且他也是一名草原生態管護員。 作為草原生態管護員中的一員,他和大家一樣,每天早晨去草原站報道,然后帶著自己的巡護任務,用自己的力量去保護腳下的草原,守護草原湖泊中的生靈。 尤其到了夏天,草原病害最集中的時候,生態管護員們經常要背著帳篷和干糧扎進草原深處,在很多地方一待就是好幾天。“雖然工作會比較繁重,但是能成為一名生態管護員,能為家鄉做一些事情,感到很驕傲,也希望能帶大家看到家鄉的每一處美景。”雅扎說。 |

相關閱讀:

|

|

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

30c777fa-f1e6-44e0-8049-0b81530bb2e5.jpg)

e6607985-5e62-41d5-8179-b046285f4276.jpg)

4af37997-78b5-46cb-985b-10d5efb4f78a.jpg)

7000984d-efd9-45c7-91fe-a220ec5a53e8.jpg)