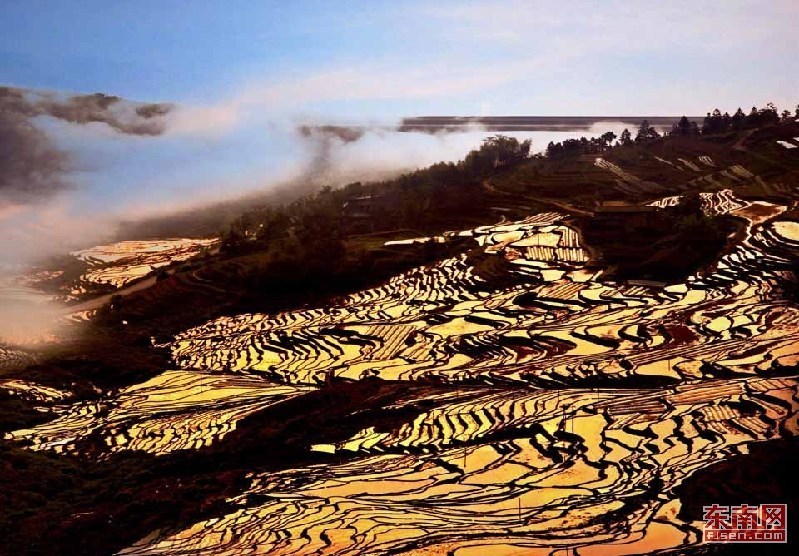

梯田春色。資料圖,劉建光攝

東南網2月7日訊(福建日報記者 方煒杭 林宇熙 通訊員 邱慧敏)羅馬當地時間2月5日晚,聯合國糧農組織致函我國農業部,確認“中國南方稻作梯田系統”入選全球重要農業文化遺產,這代表尤溪聯合梯田作為“中國南方稻作梯田系統”四個子項目(其他三個子項目是:廣西龍勝龍脊梯田、江西崇義客家梯田、湖南新化紫鵲界梯田)之一,成為全球重要農業文化遺產。正式授牌儀式預計將于4月在第五次全球重要農業文化遺產國際論壇上舉行。

尤溪聯合梯田開墾于唐開元時期,是中國歷史上開鑿最早的大型古梯田群之一,具有很高的農業歷史文化價值。梯田綿延于聯合、聯東、聯南、聯西、東邊、連云、云山、下云等8個建制村,最高海拔近900米、最低260多米,垂直落差600多米,面積10717畝。

尤溪聯合梯田正式入選“全球重要農業文化遺產”——

從閩中走向世界的聯合梯田

金色梯田 劉建光 攝

千年智慧結晶

“眉毛丘,斗笠丘,青蛙一跳過三丘。”隆冬時節,站在尤溪縣聯合鄉的梯田田埂上,層層疊疊依山而建的稻田綿延悠遠,如詩如畫。千余年來,生活在這里的人民,利用自己的智慧創造出了一個人與自然和諧共處的立體生產系統,成為中國南方稻作梯田的典型代表。此前,聯合梯田先后獲評首批中國重要農業文化遺產、中國美麗田園、中國五大魅力梯田之一等稱號。

如果從唐開元二十九年尤溪建縣算起,尤溪聯合梯田已有1300多年的歷史。

考古資料顯示,聯合梯田周邊發現過3處新石器時代的人類居住遺址。《史記》記載,西周后期一部分越國人流散到尤溪定居,梯田雛形由此打下。

從唐代安史之亂開始,北方戰爭不斷,許多家族長途跋涉遷到福建躲避戰亂,尤溪人口不斷增加,梯田開發初具規模。宋元時期為規模擴張階段,北宋末期靖康之亂至元朝,百姓因戰亂南逃,尤溪人口穩步上升,梯田開鑿已十分普遍。到明清時期,尤溪人口急劇增長,平原土地資源緊張,人口大規模向山上遷移并定居,梯田規模快速擴張。

聯合梯田是一個天然的水稻基因庫。經過祖祖輩輩民間引種,擇優傳承下高桿、珍稀水稻品種,至今保留有72個地方水稻品種、其他作物123種;這里也是重要的植物資源庫,現存野生植物672種,其中國家一級保護植物2種;這里還是珍稀動物的保護庫,現有野生動物166種,其中國家一級保護動物5種。

多樣的生態系統,豐富的動植物資源等,讓尤溪聯合梯田系統呈現出優美的立體景觀。隨著季節變化,聯合梯田呈現出多彩的時間格局,呈現出如詩的畫卷,令來自各地的攝影愛好者流連忘返。

霞映梯田。資料圖,劉建光攝

燦爛文化積淀

經過一代代的辛勤耕作和文化積淀,尤溪聯合梯田形成了特有的農耕文化。

在聯合梯田生態系統中,當地人與竹子相依共存。竹子不僅常年提供多種多樣的竹筍美食,更是當地農業生產、農民生活與文化的依托。竹編的墻體、籬笆、生產用具、生活用具、工藝品隨處可見,到處洋溢著濃濃的竹文化。

當地人崇尚和諧共生的生態農業模式。如今,聯合梯田保留了多樣輪作栽培技術體系,常見的有稻菜輪作、稻煙輪作、稻藥輪作、稻薯輪作、稻瓜輪作等。如水稻多品系間作、稻—魚共生、稻—鴨共育、稻—豆間作等技術,不僅減少了病蟲害,提高了農產品品質,還起到動物糞便肥田,大豆根系固氮、護埂等作用,保障梯田持續生產。

聯合梯田提供了多樣的食物來源,也孕育出燦爛的梯田飲食文化。當地人以稻米為主食,秈稻、粳稻和糯稻被加工成極具地方特色的食品,如菜頭粿、艾果、米凍、白粿、米酒、粉干、筷子面等,還有醋姜、草根湯、臘鴨等特色菜肴也獨具風味。

“日出露芒重,涼生風葉翻。秋粳已照眼,社酒欲香村。牛下草萊濕,人歸園屋昏。”宋代朱松的《七月四日宿丹溪道中》,描述了尤溪粳稻良好長勢和人們勤勞的畫面。經年累月,梯田上曾唱起許許多多的山歌、農諺,它們傳承和記錄著農人的生活與文化情操。鞭牛迎春、耕牛節、伏虎廟會、天貺節等蘊含農耕時節的慶典儀式,如今還在定期舉辦。

現在,這些聯合梯田的山歌、農諺、古詩詞、傳統文化節日等已被編入鄉土教材,在當地中小學生廣受歡迎。近年來,尤溪縣大力推動聯合梯田相關民間組織的建設,定期舉辦農耕技術比賽與伏虎廟會等民俗活動,推出歌曲《珠壁聯合》《梯田彩霞》,聯合梯田農耕文化得以廣泛傳播。

2017年9月,聯合國糧農組織全球重要農業文化遺產專家咨詢小組海琳達·歐伊琪(前)等專家到尤溪考察評估聯合梯田。邱慧敏 攝

保護開發并重

在傳承中發展,在保護中利用。近年來,尤溪縣通過發展梯田特色農產品、梯田旅游等,讓農民共享發展成果。

保護,從梯田復墾開始。過去,在城鎮化進程中,出現了梯田拋荒現象。尤溪安排專項資金對復墾和種植進行補助,2017年底前完成核心區929畝拋荒田復墾;核心區各村至少成立1家專業合作社或農村集體組織,充分進行土地流轉,實行集約化經營、規模化經營,帶動農民持續穩定增收。

市場化運作,打響梯田品牌。尤溪縣聯合鄉成立了聯合梯田文化有限公司,負責品牌推廣、招商引資和基礎設施建設;3年來,在補助梯田綠色種植和品牌建設方面累計投入60萬元。

以三產帶動一產二產,實現三次產業融合協調發展。聯合鄉以“公司+基地+農戶+標準”新型農業技術模式,著力將聯合梯田打造成游客的農副產品供給基地。2016年,聯合梯田旅游總收入1245萬元,帶動了“梯田三寶”,即當地出產的花生、田埂豆、梯田稻米等相關土特農產品的發展。目前,聯合鄉已取得“聯合梯田”15個類別商標注冊證。其中,“梯田三寶”已獲得綠色標志,幫助花生、田埂豆、梯田稻米打開市場,價格比以往翻番。

如今,梯田經濟有了自我造血能力。去年,廣創文旅(福州)科技產業投資有限公司已與部分專業合作社和種糧大戶簽約600多畝,統一生產規范、技術標準等,并為“梯田三寶”貼上綠標,瞄準了中高端農副產品銷售市場。

“尤溪縣將繼續加強遺產保護工作,制定了聯合梯田三年保護提升工程實施方案、保護與發展管理辦法等,計劃建設一座農耕文化博物館,對聯合梯田重點保護區面積、地方特色作物品種、傳統農耕技術、農耕文化等進行綜合保護,推動聯合梯田可持續性發展。”尤溪縣相關負責人表示。

■記者手記

是風景,更是文化

福建日報記者 方煒杭

農耕文化是中國存在最為廣泛的文化類型,崇尚尊重與自然的和諧相處。綠色可持續、生物多樣性以及豐富的農耕文明,或許正是農業文化遺產的核心所在。在現代文明高速發展的今天,回望來時路,農耕文化仍是人們心底里最留戀的風景。

鄉村振興的時代號角已經吹響。中共中央、國務院日前發布的《關于實施鄉村振興戰略的意見》提出,鄉村振興,生態宜居是關鍵。良好生態環境是農村最大優勢和寶貴財富。必須尊重自然、順應自然、保護自然,推動鄉村自然資本加快增值,實現百姓富、生態美的統一。

因此,梯田不僅是田園風景,它所蘊含的歷代綿延不息的農耕文化,應成為當地一張特色名片,既帶動百姓富起來,也推進鄉村綠色發展,打造人與自然和諧共生發展的新格局。新時代須有新作為,尤溪縣當以梯田“申遺”為契機,主動融入“清新福建”旅游發展格局,繼續大力發展全域旅游,堅持“保護優先,發展并重”,推進梯田的保護與發展,實現百姓富、生態美。 |